教會你反思意思與技巧方法的好書《反思筆記》

2025 Mar 14 學習成長 讀書筆記 財富與人生智慧 目標設定

當我第一次看到《反思筆記》這本書時,就非常有興趣,因為我從今年開始,每天都會寫日記紀錄,但我想要知道這些紀錄到底能帶給我們還有哪一些的益處 。

特別當我知道《反思筆記》這作者山田智惠從家族企業破產的低谷中重生,靠的就是這套反思筆記方法 。那這套方法能否也能幫助我 ?讓我在日常生活中找到更好的方向 ?這就是讓我想閱讀《反思筆記》的動機 。

《反思筆記》這本書的前半部分解釋了反思意思,為什麼我們需要反思,後半部分告訴我們反思怎麼寫,包括七大反思技巧,及每日、週和月的回顧方法。接下來,我想分享書中的重點與方法 。

圖一:反思筆記封面

反思意思為何

當你聽到反思的時候,你想到的是什麼? 是要記錄什麼 ?還是思考有什麼要改進的嗎 ? 但作者卻認為:

生活中最寶貴的資產不在外界,而在內心,而「反思」正是開啟這座寶庫的鑰匙。

反思最大的意義,就是讓我們有機會停下腳步,重新看見自己,特別是在這個強調不斷向前衝刺的時代,我們很少有機會放下腳步真正審視自己。

就如同書中所言 :「當我們總是忙於奔跑,就會忘記為何而跑,甚至忘記是誰在跑 。」反思給了我們這個寶貴的機會 ,重新與自己相遇。

反思意思的三階段

我很喜歡《反思筆記》中用樹的比喻來說明反思的意義:從表層的樹葉,到中層的樹幹,再到最深層的樹根。這個進階式的反思過程讓我明白,認識自己並不是一蹴可幾的事情,而是需要時間和耐心的累積。

反思意思的第一層,就是「看見樹葉」這個階段,指的是讓我們能了解自己的思緒、身心狀態、在意的事和重視的人。

這讓我想到前陣子工作壓力大時,我總是忽略身體發出的信號,直到真正寫下來反思時,才發現自己早已累積了大量疲勞。

反思意思的第二層,就是「看見樹幹」這個階段,我們要利用反思來發掘自己,從這一些記錄當中,發掘自己真正感興趣的事、強項專長和思考行為模式。

《反思筆記》提到:「真正的強項往往是我們不需要勉強就能做得很好的事情。」這句話可以讓我們重新反思,我們是否總是在追求「應該」擅長的事,而忽略了那些自然而然就做得很好的能力?

反思意思的第三層,就是「看見樹根」的階段,就是可以挖掘自己行為模式背後的信念和真正的期望。

這需要更多時間和勇氣,因為我們可能會發現,許多行為其實源自於他人的期望或社會的標準,而非自己內心真正的渴望。

反思意義到底為何呢? 我覺得反思不只是一個技巧或方法,更是一種生活態度。

反思也是一種好奇、開放、誠實面對自己的態度,也是一種建立了我們過去、現在與未來之間的連結。就像《反思筆記》作者山田智惠所寫:

反思不在於寫得多完美,而在於看得多真實;不在於找出多少問題,而在於發現多少可能;不在於批判過去的不足,而在於創造未來的方向

反思要怎麼寫

閱讀《反思筆記》後,讓我很實用之一,就是《反思筆記》的第二部分,有教導撰寫反思的七大技巧。

這些技巧像是思考的工具箱,幫助我們在紛亂的思緒中找到秩序與意義。我想跟你分享,我很受用的五個方法,且我如何運用這些技巧。

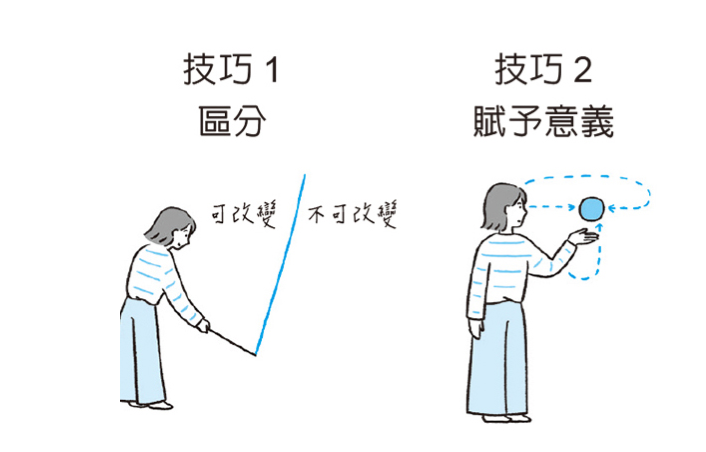

反思方法一 : 區分

你是否常常為某件事煩惱或後悔,卻說不清楚到底是什麼讓你困擾,或是因後悔而感到難過 ?這時「區分」這個技巧就能派上用場。

《反思筆記》教導我們要學會四種重要的區分:

- 區分事實與主觀感受

- 區分別人與自己

- 區分行動與結果

- 區分過去與現在

實踐這個技巧的方法,你可以在筆記本上畫一條線,左邊寫「事實」,右邊寫「我的感受」,以上四種都可以這樣做。

比如最近主管批評的經驗,你可以在左邊寫:「主管指出我的企劃書缺少市場數據支持」(事實),右邊寫:「我覺得被否定了全部努力,感到沮喪和憤怒」(感受)。

當你使用區分這個方法時,就會常常發現自己的情緒反應往往遠大於事實本身,也能夠更客觀的去分析很多的事情

正如《反思筆記》所說:

「當我們混淆事實和感受,往往會陷入更大的痛苦;但當我們能夠區分,才能看清可以改變的,進而找到可行動的解決方案。」

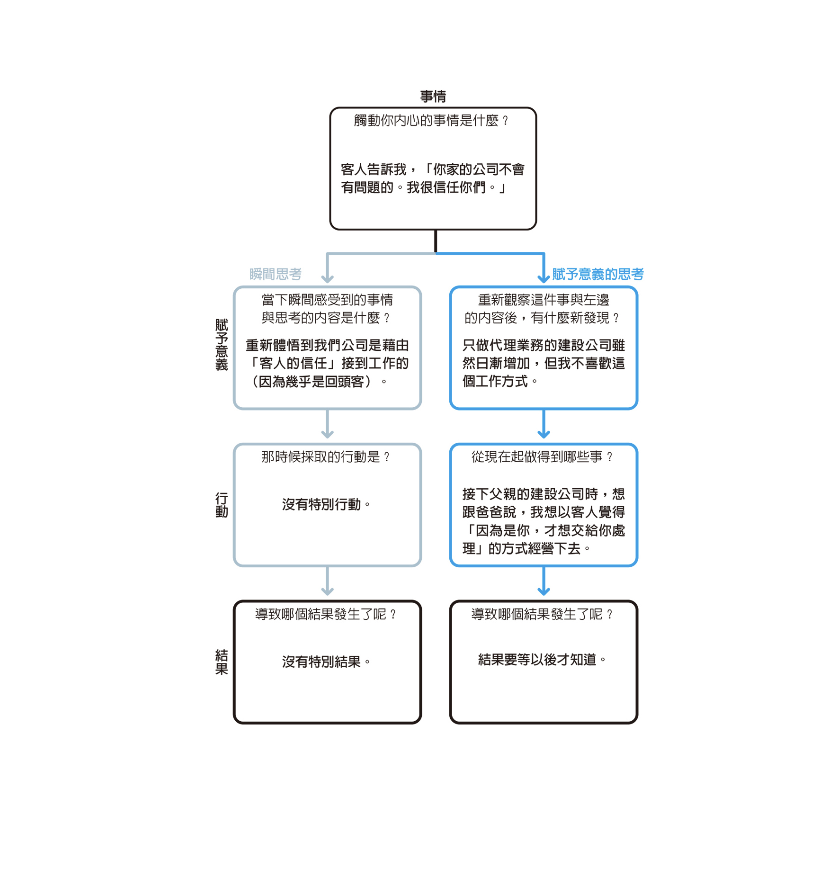

反思方法二 :賦予意義

人生中有許多我們不想要的經歷,像是失敗、挫折、批評⋯⋯ 但書中提到一個令我們反思的觀點:「即使是討厭的事情,也能找出其中的意義和價值。」

《反思筆記》作者將這些看似負面的經歷稱為「嗆辣機會」和「雞毛機會」。嗆辣機會是那些讓我們當下感到痛苦的事情,雞毛機會則是那些看似微不足道的小事。

另外書中也建議我們從這些經歷中尋找「新發現」、「學習點」、「決心」、「好處」或「預感」。

我試著將這個技巧用在自己身上。前陣子我因為準備不足,在一個分享機會上表現沒有那麼好,起初我只感到自責與懊悔,但當嘗試「賦予意義」時,我問自己:「這次失敗教會了我什麼?」

我發現「賦予意義」方法告訴我,有哪些需要改進的準備方式、可以學習哪一些的課程與技巧、面對壓力時的應對技巧等等 。

這個方法會讓我們明白,賦予意義不是自欺欺人地美化失敗,而是真正從中挖掘出成長的機會。就像《反思筆記》所說:

「不是事情本身有意義,而是我們賦予它意義。」

圖三:反思方法一與二,從《反思筆記》摘錄

反思方法三 :篩選

在資訊爆炸的時代,我們每天面對無數的訊息、任務和決定。《反思筆記》中的「篩選」技巧教導我們如何從複雜的訊息當中找出真正重要的事項。

《反思筆記》作者解釋,「篩選」是從每天發生的諸多事件中,挑選重要事項,排定優先順序的能力。這個技巧特別適合用在每週回顧中,幫助我們減少迷惘,更清晰地做決定。

書中也有特別提到了「RAS效應」(Reticular Activating System,網狀活化系統) :

當我們刻意關注某些事物時,大腦會自動開始注意與之相關的信息。每天篩選重要事項,能激活我們的注意力系統,讓我們在日常生活中更容易捕捉到與之相關的機會和資訊。

我開始嘗試在每天回顧時,從所有事情中篩選出最重要的三件事。剛開始時很難選擇,但漸漸地,我發現自己越來越擅長辨別什麼是真正重要的。

而且很棒的是,當我們確定了什麼是重要的,我在日常生活中也會自然而然地更加關注這些領域。

反思方法四:關聯

你有沒有發現,有些問題或情緒似乎總是反覆出現在生活中 ?這可能是因為它們之間存在著我們尚未察覺的連結。

《反思筆記》的第四個方法「關聯」,正是幫助我們觀察事件之間的連結,了解它們如何環環相扣。

《反思筆記》作者在書中強調,找出關聯能幫助我們發現專屬自己的成功法則,並察覺事件中的機會和價值,培養所謂的「好眼力」。

我嘗試用「關聯」的方法來觀察自己時,就會發現當某件事讓我情緒波動時,我會在筆記中尋找有沒有過去類似的事件。

譬如我發現,每當我在時間壓力下工作,我的情緒就會變得不好,就會不想要講話。通過找出這種關聯,我調整了工作方式,盡量在每天工作分成區塊式。這種理解幫助我找到了專屬於自己的工作節奏和方法。

人生就像連連看,把每件事連在一起,最終會抵達 預料之外的未來

反思方法五:具體化

具體化是將抽象的想法、願望或計劃轉化為可執行行動的能力。

《反思筆記》強調具體化有三大作用:讓想法具體到足以採取行動、幫助確認是否真正想做某事,以及通過具體化發現真實興趣所在。

我喜歡書中的一個觀點:「想做」和「真的去做」之間,差的就是具體化的能力。多少次我們說「我想要健身」、「我想要學習新技能」,但因為沒有具體化,這些想法就永遠停留在願望階段。

實踐這個方法時,可以問自己三個問題:1. 具體要做什麼 ?2. 何時開始做 ? 3. 如何確認完成 ?

比如,我因為去日本旅行,我想要學「基本日語」,我就具體化為「每天早上7:00-7:30使用APP軟體,並記錄三個新學到的表達方式」。這種具體化不只幫助我執行,還幫助我確認自己是否真的想做這件事,如果連具體化都讓我感到排斥,那可能我並不真的想做。

《反思筆記》也建議我們,具體化也能幫助我們發現真正的興趣所在。譬如當我嘗試想把「學習寫作」具體化時,我發現自己會更喜歡結構化的寫作而不是故事寫作,這種發現是當我利用具體化方法更能夠發現出來的。

以上就是《反思筆記》,教導我們反思怎麼寫的方法當中的五個方法,與大家分享。

每日反思方法怎麼寫

《反思筆記》除了七大反思方法外,還介紹了三種時間尺度的回顧方法:每日回顧、每週回顧和每月回顧。這三種回顧就像不同倍數的顯微鏡,讓我們看見不同層次的自我。而我就跟大家介紹其中之一,每日反思日記要怎麼寫

每日回顧是反思筆記的基礎,就像每天在心靈的土壤上播下的種子。《反思筆記》在書中強調,堅持每日回顧的人,能在繁忙的生活中保持清醒的自我覺察。

每日反思方法的四個步驟

書中詳細說明了每日反思的四個核心步驟:

步驟1:如實記錄所發生的事情

《反思筆記》提醒我們,不是寫日記那樣記錄一天的所有細節,而是重點記錄讓你有情緒波動或引發思考的事件。

建議我們用客觀的方式記錄,避免在記錄階段就加入太多主觀判斷。例如,不寫「今天開了一個無聊的會議」,而是寫「今天參加了專案進度會議,會議持續了兩小時」。

步驟2:記錄當下的情緒和感受

《反思筆記》一直強調情緒記錄的重要性,這往往是我們最容易忽略的部分。另外《反思筆記》也有提供了「情緒環」工具,將情緒細分為多種類型,幫助我們超越簡單的「好」「不好」,更精確地描述自己的感受。

例如,「生氣」可以細分為「憤怒」、「惱火」、「不滿」、「煩躁」等;「開心」可以細分為「喜悅」、「滿足」、「興奮」、「平靜」等。越精確的情緒描述,越能幫助我們理解自己的內在狀態。

步驟3:回顧並找出重要的現象

這一步是將前兩步的客觀記錄轉化為個人洞見的關鍵。

《反思筆記》建議我們可以問自己:「為什麼這件事讓我有這樣的感受?」「我從中發現了什麼?」「這種情緒或反應有什麼模式嗎?」

書中提到可以應用七大技巧中的「區分」、「賦予意義」或「關聯」來幫助我們找出發現。比如,我可以區分「事情本身」和「我對事情的解讀」;或者找出今天的情緒與過去某些經歷的關聯。

步驟4:思考未來的行動方向

每日回顧的最後一步是前瞻性的,根據今天的發現,想想明天可以做什麼調整或嘗試。

《反思筆記》強調,這一步不需要寫很多或很宏大的計畫,只需要一個小小的「明天嘗試」即可。例如「明天嘗試在會議前提前5分鐘到達」或「明天嘗試用提問而非直接建議的方式與同事溝通」。

每日反思方法的實用小技巧

《反思筆記》還分享了一些讓每日回顧更容易堅持的小技巧 :

《反思筆記》建議選擇一個固定的時間和地點進行每日回顧,這樣更容易形成習慣。多數人選擇晚上睡前,但也有人喜歡早上或午休時間。

每日回顧不需要花太多時間,控制在15-20分鐘內,可以降低「沒時間」的心理阻力。

《反思筆記》提醒我們有時可能只能寫幾句話,或者某天太累可能會跳過,這都沒關係。因為反思不在於完美,而在於持續。

《反思筆記》也有提供了一些提示問題,可以貼在筆記本上,幫助我們展開思考。例如「今天什麼讓我感到能量充沛?」「今天什麼耗費了我的能量?」「今天我學到了什麼?」等等方法。

圖四:每日反思方法,從《反思筆記》摘錄

反思之路,始於足下

閱讀完《反思筆記》,我最大的感受是:反思不是一個遙不可及的哲學概念,而是可以通過具體方法培養的能力。

如果你認同「生活不只是被過,還可以被創造」這個理念,如果你渴望更真實地活出自己,如果你想從日常經驗中提取更多智慧,那麼反思筆記》真的蠻值得你閱讀。

正如《反思筆記》所說:「反思的真正意義不在於技巧的純熟,而在於看見並活出更真實的自己。」

希望都能通過反思筆記,找到照亮內心的那盞明燈,看見自己生命的獨特風景。

而最後,想送給大家《反思筆記》的一個很重要的觀念 :

反思不需複雜的理論,只需簡單的行動。因為任何的反思之路,都始於動筆的那一刻

Sandy 陳俗均

我是公司經營者 / 高效管理教練 / 職涯成長講師

會分享給你更多商業知識與職場的學習與經驗

如果你有興趣,歡迎訂閱我的電子報。👇