卡片盒筆記入門指南:原理、步驟與常見誤區總整理

2025 Nov 05 高效工作 學習成長 AI學習與運用 目標設定

你有聽過卡片盒筆記嗎 ? 因為我平時喜歡閱讀,對於更有效的筆記方法都會非常有興趣,所以當我看到瓦基推《卡片盒筆記:最高效思考筆記術》這本書時,便吸引我的注意,我這篇文章想跟你介紹卡片盒筆記法的一些相關知識。

卡片盒筆記是什麼

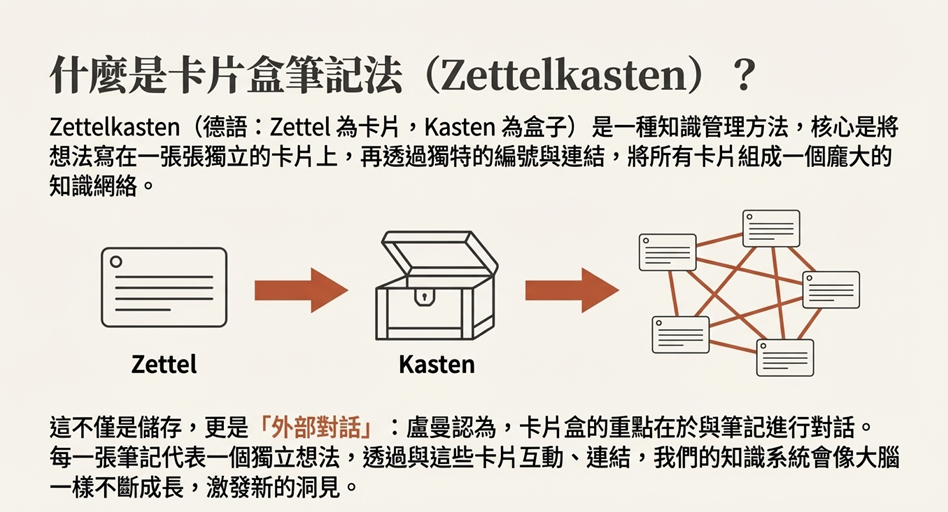

卡片盒筆記(Zettelkasten)是一種有名的知識整理和筆記方式,最早是德國社會學家盧曼(Niklas Luhmann)的筆記與知識管理方法。在德語中,Zettel 指的是「紙條、卡片」,Kasten 指「盒子」,直接翻譯稱之為「卡片盒」。

卡片盒筆記顧名思義,就是把我們的想法寫在一張張小卡片上,再放進盒子裡,並透過獨特的編號和互相連結,把所有卡片組成一個龐大的知識網絡。

Luhmann 就靠著這套方法,寫了超過70本書、400多篇論文,就是這個原因,讓大家都很想知道卡片盒筆記為什麼這麼有成效 。

Luhmann 認爲卡片盒筆記的重點在於「外部對話」,利用一張張的筆記卡片,每一張筆記卡代表一個獨立想法,透過我們跟卡片對話,再將卡片進行編號與連結組成,形成一個會不斷成長的「第二大腦」的知識系統,進而打造出一個龐大的知識網絡。

圖一:卡片盒筆記說明知識圖卡

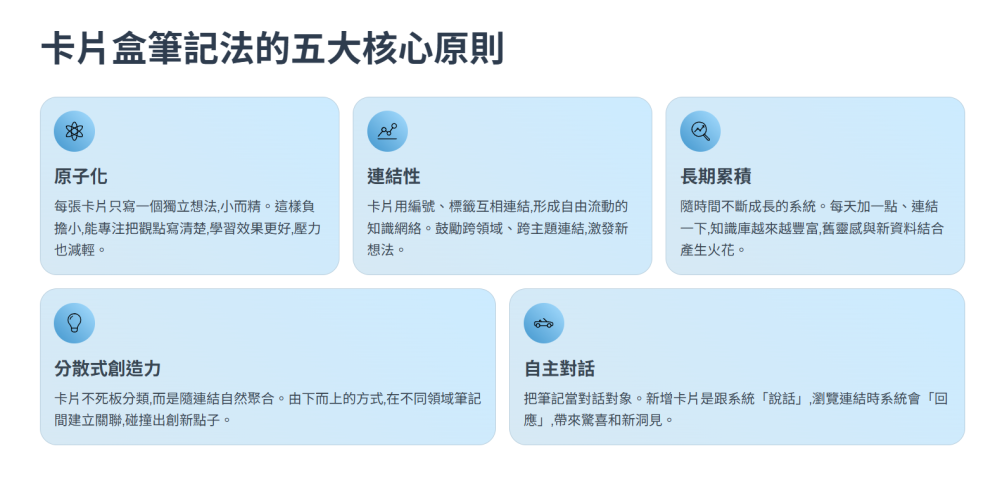

卡片盒筆記的核心原則

卡片盒筆記跟一般筆記法最大的不同,在於它有幾個很重要的原則:

原子化(小而精的筆記):每張卡片只寫一個獨立的想法,不要貪心一次塞太多。這樣不但負擔小,也能讓我們專注把每個觀點寫清楚。很多人發現,用這種方式讀書、做筆記,學習效果更好,壓力也減輕了。

連結性(建立網絡):卡片之間可以用編號、標籤或引用互相連結,形成一個沒有階層、自由流動的知識網絡。知識的價值不只在於儲存,更在於彼此連結和碰撞,這樣才能激發新的想法。傳統筆記常常只是分類、存檔,卡片盒筆記則鼓勵跨領域、跨主題的連結。

長期累積(知識持續成長):卡片盒筆記是一個隨時間不斷成長的系統。我們每天加一點、連結一下,知識庫就會越來越豐富。舊的靈感可以和新的資料結合,產生新的火花。這種持續累積,讓知識越用越有價值。

分散式創造力(意外碰撞新想法):卡片不是一開始就死板分類,而是隨著連結自然聚合。這種由下而上的方式,鼓勵我們在不同領域的筆記之間建立關聯,常常能碰撞出意想不到的創新點子。

自主對話(跟筆記互動):卡片盒筆記鼓勵我們把筆記當成對話對象。每新增一張卡片,就是跟系統「說話」;當我們瀏覽連結時,系統也會「回應」我們 。這種互動,常常會帶來驚喜和新洞見,讓知識庫變成創意的溫床。

總結來說,卡片盒筆記就是把知識拆成獨立單元,強調連結,讓筆記系統隨時間成長,並激發創新。這些原則讓筆記不只是資訊存放,更是思考和創作的好幫手。

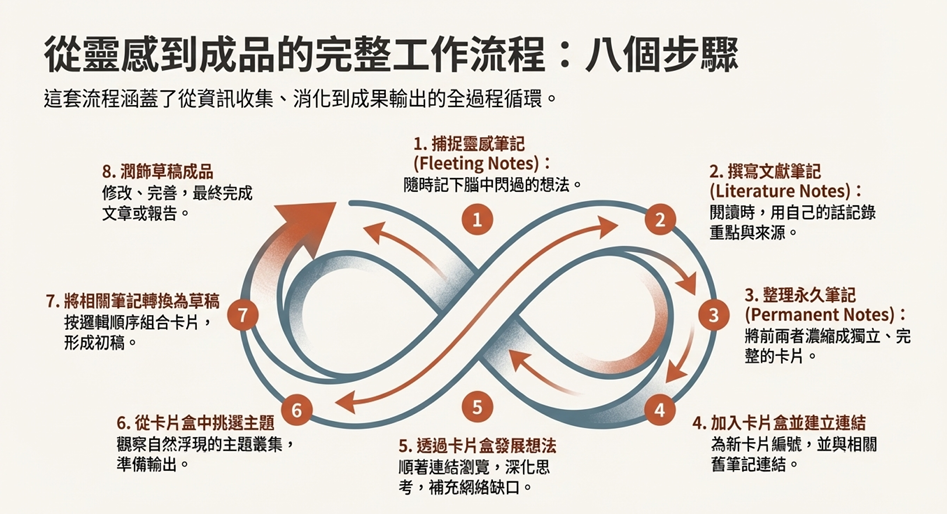

卡片盒筆記的操作步驟

卡片盒筆記有一套完整的操作流程,涵蓋從筆記的撰寫到知識輸出的各個階段。以下以盧曼總結的八個步驟說明如何建立、連結與整理筆記的方法

捕捉靈感筆記(Fleeting Notes):

靈感筆記指的是隨時記下腦中閃過的想法,我們快速將其記下,不需要很完整,重點是先把靈感抓住,避免好點子消失。

靈感筆記並沒有固定格式,一次只記錄一個粗略想法,或是幾句話草稿也都可以,這個最大的價值是在提醒未來的自己,有過這樣的想法,

所以通常我自己的寫的時後,都會寫下為什麼我會有這個想法,當下的環境是什麼,才不會到時候會想,為什麼我會有這個想法,反而就不好使用。

靈感筆記就是要使用最快的記錄方法就好,譬如手機備忘錄或是錄音等等,一定要避免複雜,要快速做到就是好的方法。

撰寫文獻筆記(Literature Notes):

文獻筆記指的是在我們閱讀、觀看或聆聽各種資料時,將重要內容和自己的理解記錄下來的筆記,它類似傳統的讀書筆記,但不限於書籍,像是文章、影片、Podcast等等都算。

文獻筆記最重要的是是用自己的話整理資訊,並標註來源,這樣日後查找、引用都很方便。文獻筆記最主要強調知識輸入後的消化,而非僅僅抄錄原文,這樣才能反思所學,加深理解

我覺得要寫好文獻筆記,很棒的一個方法就是去學習費曼學習法,之後再來分享一篇文章讓大家更清楚。

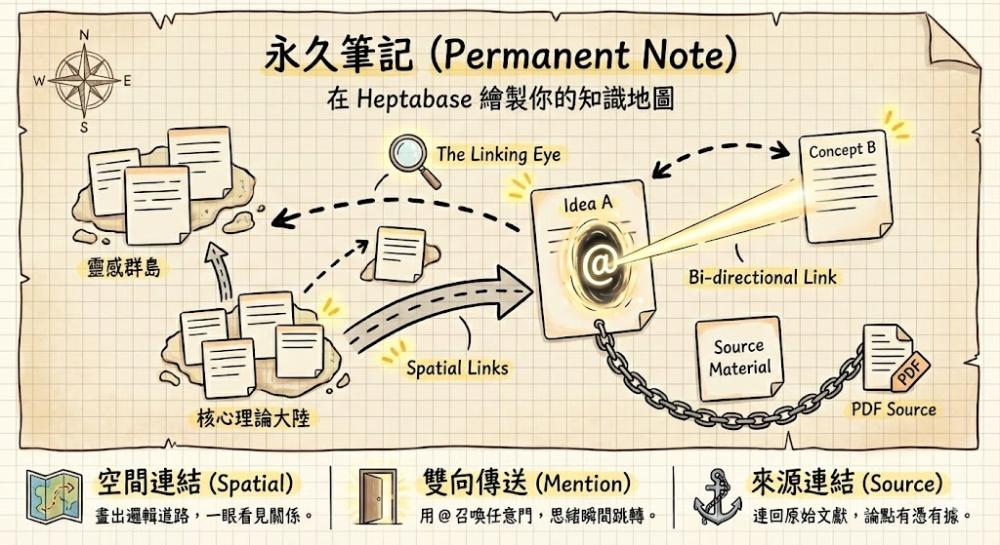

整理永久筆記(Permanent Notes):

定期把靈感筆記和文獻筆記整理、濃縮,變成獨立完整的永久筆記。每張卡片都要寫得清楚、容易理解。

永久筆記是卡片盒系統中最核心、最有價值的筆記類型。所謂「永久」,不是說筆記永遠不可改,而是強調這種筆記的內容對你長期「永久」有用、不會隨時間失效。

每張永久筆記都完整表達一個觀點,像是有足夠的背景和論據,既使我們沒有其他的資訊,也能夠看懂永久比較在說什麼。簡單來說,永久筆記就很像寫給未來自己的迷你知識文章或懶人包,確保多年後重讀時,我們仍然看得懂自己在寫什麼。

撰寫永久筆記時,有一個很棒的方式,就是要假設「讀者是他人」,所以我們要用清晰完整的語句表達該想法。每張卡片只寫一個重點觀點,避免內容失焦。同時附上支撐觀點的資料或出處以增強可信度。

圖三 永久筆記說明與框架知識圖卡

加入卡片盒並建立連結:

把新筆記放進卡片盒,給它編號,並跟相關舊筆記建立連結。這樣新知識可以融入整個網絡。

像是,我讀到一段關於時間管理的好文,我就可以摘錄原文句子,接著寫:「這段話讓我想到自己常因追求完美而拖延——或許完美主義正是低生產力的元兇。」

然後我在卡片背面註明出處(例如:「《經理人月刊》第XX期,第OO頁」),在跟之前關於時間管理的進行連結起來,這樣就可以建立關係。

透過卡片盒發展想法:

需要構思或腦力激盪時,可以順著卡片連結瀏覽,拓展和深化想法。發現知識網絡有缺口時,就補充新筆記。

像是我的的卡片盒裡已有十多則關於「生產力提升」的筆記,內容涵蓋習慣養成、時間管理、專注力提升等方面。此時可以建立一張「生產力主題卡片 」,把所有的連結建立好 。

內容像是 :習慣養成的黃金法則、番茄工作法、減少分心的小技巧、生產力工具比較等等筆記 。

從卡片盒中挑選主題:

隨著筆記累積,某些主題自然會形成。這時可以選一個主題,把相關卡片整理出來,準備寫文章或報告。

像是我剛剛說,我一張「生產力主題卡片 」的筆記及連結,也有一張「習慣的主題卡片」等等,我就可以開始從這些主題,打造出我想要寫作的一個主題,譬如像是讓自己更高效的職場工作者,就可以成為我要發展的一個新主題。

將相關筆記轉換為草稿 :

依照我新的主題想法,寫出大綱草稿後,再把主題下的卡片找出來,依邏輯順序組合成初步草稿,補充過渡語句,讓內容更連貫。

潤飾草稿成品:

最後修飾草稿,調整語氣、格式,讓它成為最終的文章或報告。完成後,還能把成果回饋到卡片盒,持續壯大你的知識網絡。

當然這八個步驟不是一條直線,實際操作時常常會反覆迭代。比如寫草稿時發現資料不足,就回去補充筆記,然後再繼續寫。但總體來說,卡片盒筆記強調從資訊收集、消化,到成果輸出的全過程循環,讓我們不只做筆記,更能把筆記變成有價值的產出。

圖三:卡片盒筆記八大步驟知識圖卡

卡片盒筆記的優點

卡片盒筆記有不少優點,但在實際操作時也會遇到一些困難。下面來跟大家分享

幫助理解和激發創意

卡片盒筆記要求我們用自己的話整理重點,而且要把不同卡片連結起來。這過程能讓我們真的消化知識,而不是只是抄筆記。

每寫一張卡片,其實就是在整理思緒,久了會發現自己思考更清楚、靈感也更多。很多人用了一段時間後,寫作和思考都變得有條理,因為舊卡片常常能激發新想法。

知識累積有長尾效果

我覺得卡片盒最厲害的地方,就是能把我們平常零碎時間的小收穫,慢慢累積成自己的知識庫。只要持續產出卡片並加進系統,時間一久就有一套屬於自己的大腦。

像有人用卡片盒兩年後,不只寫出第一本書,還有源源不絕的新素材。這種「複利效應」一開始可能看不出來,但越用越有威力。

寫作與輸出變輕鬆

用卡片盒筆記,寫論文、報告時不用從零開始,因為平時已經累積了很多相關卡片。只要把卡片調出來、串連、潤飾,寫作就變簡單許多。

有人甚至把卡片盒比喻成「寫作機器」,像盧曼能高產,就是因為他早就把論點都準備好了。對一般人來說,卡片盒就是隨手可用的資料庫,大幅提升寫作效率。

知識網絡容易帶來新靈感

跟傳統分類筆記不同,卡片盒筆記建立的是一個靈活的知識網絡。

瀏覽卡片時,常常會意外發現原本沒注意到的連結,產生「串門子」的聯想,這種意外收穫就是創新的來源。跨領域的卡片互相碰撞,常常能激發新想法或解決方案。

卡片盒筆記的缺點與挑戰

學習門檻和維持難度

卡片盒筆記對新手來說有點複雜,像是編號、連結、怎麼寫好卡片都需要練習。一開始可能會覺得很難上手,或是比一般筆記麻煩。

而且要持續整理、更新連結,不能偷懶,不然系統就會跟不上我們的思考。這其實是一種習慣養成,比較考驗耐心和紀律。

剛開始看不到明顯效果

卡片盒筆記的威力通常要累積到一定規模才會出現。剛開始建立時,花時間把舊筆記轉成卡片、加連結,短時間內可能看不到成果,有些人就會放棄。

也有人覺得卡片太碎,反而讓寫作變慢,這算是「陣痛期」。但多數人都說只要撐過前期,卡片盒筆記後面效益會慢慢顯現。

容易陷入強迫症

有些人會太執著於連結、編號,甚至每張卡片都硬要湊關聯,結果花太多時間在管理系統,反而忘了本來卡片盒筆記是要幫助思考和寫作。

卡片盒筆記其實不是越複雜越好,連結應該自然、有意義就好,不需要強求完美。

總結來說,我覺得卡片盒筆記很適合長期知識工作者和喜歡寫作的人。但它需要投入時間和耐心,不能期待速成。建議新手可以小規模開始,慢慢習慣,才能真正發揮這套方法的威力。

圖五:卡片盒筆記三大缺點與挑戰知識圖卡

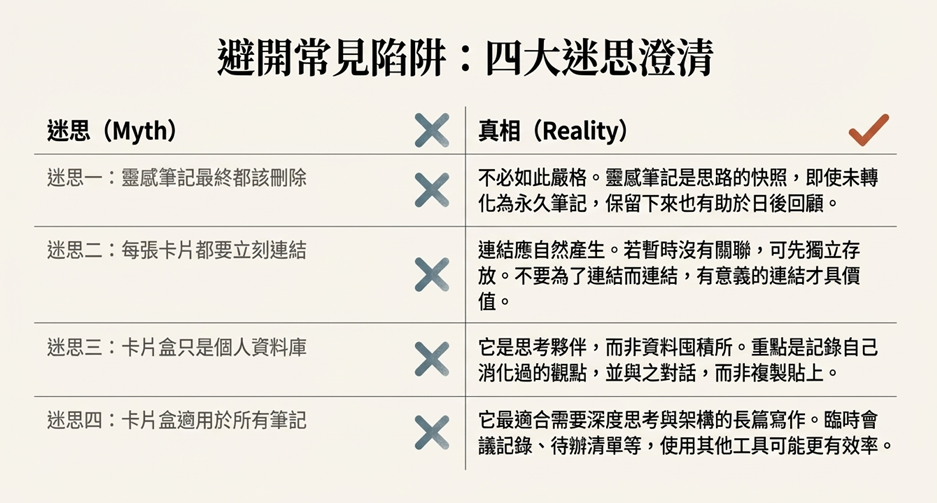

卡片盒筆記常見誤區與迷思

很多人在剛開始學習卡片盒筆記時,會遇到一些常見誤解,下面是我在閱讀一些相關知識後,幫你澄清 :

迷思一 「靈感筆記一定要刪除」

有人以為臨時的靈感筆記最後都要轉成永久筆記,沒轉化的就該刪掉。其實不用這麼嚴格,靈感筆記本來就是用來捕捉瞬間想法,不一定每條都要變成正式卡片,也不需要全刪掉。保留靈感筆記,其實有助於日後回顧當時的思路。

迷思二「每張卡片都要馬上連結」

有人認為每寫一張卡片都要馬上跟其他卡片建立連結,否則這張卡片就沒價值。事實上,沒關聯時可以先獨立存放,等日後有了相關內容再補連結就好。不要為了連結而連結,也不要因為暫時沒關聯就覺得筆記沒用。

迷思三 「卡片盒只是資料庫」

有些人把卡片盒筆記當成個人維基或純資料庫,只想把資料補齊,卻忽略了思考和串聯。卡片盒筆記其實是我們的對話夥伴,重點是促進思考和創新,而不是囤積資料。寫卡片時要記錄經過消化的觀點,而不是只是複製別人的好句。

迷思四 「卡片盒適合所有場合」

卡片盒筆記很適合長篇、需要架構的寫作,但不是每種筆記都適合。像臨時會議記錄、短評論、待辦清單,用其他筆記法更方便。卡片盒筆記不是萬能工具,要靈活選用。

總之,避免誤區的關鍵就是理解卡片盒筆記的目的,是幫助我們促進深度思考和長期知識累積,而不是拘泥形式。只要掌握這個核心,就能靈活運用,讓卡片盒真正發揮效果。

常見卡片盒筆記軟體

現在數位筆記工具越來越多,很多都可以拿來做卡片盒筆記。有些是專門設計來支援卡片互相連結,有些則是一般筆記軟體,只要稍微調整設定也能做到類似效果。以下跟大家分享幾款熱門軟體 ,希望大家可以找到適合自己的開始動手作

Obsidian

支援雙向連結和反向引用,還有「筆記地圖」可以視覺化整個知識網絡。插件很多,可加上日誌、任務管理等功能。資料都存在自己電腦,安全又容易備份,適合重視隱私和想自訂系統的人。用來做卡片盒筆記很方便。

Logseq

這是開源的大綱式筆記工具,結合雙向連結和條列大綱,預設用「每日日記」來組織內容,也能引用頁面或區塊。內建圖譜功能,資料同樣儲存在本地。適合喜歡條列、任務管理,想資料完全掌握在自己手裡的人。

Heptabase

強調視覺化操作,提供無限白板,可以自由拖曳卡片、建立連結。支援 PDF 標註、YouTube 逐字稿匯入,把各種素材轉成卡片很方便。標籤系統很彈性,有「超級標籤」可以多維分類。內建 AI 助手會給智慧摘要和整理建議。適合喜歡用空間整理想法的視覺型使用者或研究者。

Notion

以資料庫方式管理筆記,每一頁都是塊狀內容,可以@提及、雙向連結(有反向引用欄),多媒體嵌入很方便。可以自訂模板和屬性(像是標籤)。

雖然不是專門為卡片盒筆記設計,但只要規劃好資料庫、互相連結,也能做出卡片盒系統。不過即時連結和彈性稍微不如 Obsidian、Logseq 這種專門工具。適合需要整合筆記、任務、資料庫的人。

這些工具各有強項。像 Obsidian、Logseq 是「連結型筆記軟體」,天生就很適合卡片盒筆記強調的知識網絡。Notion、Evernote 則是「分類型筆記軟體」,需要多花點心思設定才能完全發揮 Zettelkasten 的優勢。

但我自己感覺,其實 Notion 真的並不適合卡片盒筆記,我自己是用Heptabase , 特別是它在2025年下半年融入了很多AI功能,讓我覺得更好使用,後續會在寫一篇文章,來跟大家分享我是如何使用

雷蒙也有寫一篇為什麼Notion 不適合使用卡片盒筆記的文章 《Notion 不適合做卡片盒筆記術?3 個常見誤區》,推薦你閱讀

其實不管用哪種軟體,最重要的還是落實卡片盒筆記法的核心原則,把知識拆成小單位、雙向連結、持續累積,且讓你順手好用,就是最適合你的好軟體 。

卡片盒筆記實戰運用

卡片盒筆記不只是一種整理筆記的技巧,它更是一套幫助我們思考的作業系統。所以無論你是創作者、職場管理者,還是熱愛生活的旅行者,都能透過這套方法,將零散的資訊轉化為有價值的資產。

以下我跟你分享,除了閱讀學習之外,五種我常利用卡片盒筆記的方式。

旅遊規劃與回憶

卡片盒筆記法同樣能應用在休閒生活上,特別是安排旅遊行程 ,我就很喜歡用Heptabase 來進行旅遊規劃。像是將喜歡的景點直接做成一張張的卡片盒筆記,再透過白板的Section跟Connect 連線功能,來進行行程規劃,會很清楚時間的狀態

另外最棒的是,可以把這一些規劃好的行程,直接嵌入 Journal 日期中。旅途中我們也可以利用卡片盒筆記來上傳照片與心情,就會像是圖文並茂的旅遊日記,讓事前規劃與事後回憶無縫接軌,也會增加旅遊的好心情喔 。

教案與課程開發

對於身為講師的我來說,卡片盒筆記法就是能幫我建立一個「模組化」的教材庫。可以把每一個知識點、每一個案例故事,都寫成獨立的卡片。

當我需要針對不同學生或企業設計課程時,就像在抓藥一樣,從卡片盒裡抽出需要的知識模組,重新排列組合順序,且現在還可以利用AI對話的功能,有更多不同的火花產生,一份客製化的新教案瞬間就能完成。

專案管理與進度追蹤

我也會將卡片盒筆記的方法應用在專案上,讓它成為我們專案的動態進度看版。像是把專案中,複雜的任務拆解成一張張獨立的執行卡片。利用白板的 Section 功能,將這些卡片劃分為「待辦中」、「進行中」與「已完成」等區域。

這樣一來,我們就可以隨時點進,看到卡片記錄執行細節與會議重點,更可以直接透過卡片在白板上的位置,了解專案的進度,確保執行工作是完成的。

但我覺得這個部分,Notion可以設計觀看的方式更彈性更好用,所以我們是可以利用Heptabase來進行發想與規劃,因為Heptabase的卡片盒筆記非常彈性的安排。確認好之後,再用Notion不同的模板呈現,結合兩者的功能,我覺得才是更好使用的方式。

商務案例解析與運用

我也會利用卡片盒筆記能幫你建立一套專屬的商業資料庫。像是當我觀察到一個成功的案例(例如星巴克的體驗行銷),我就試著將其拆解成一張張獨立的心理機制或策略卡片。

當這些卡片累積多了,就可以用換卡片的模式,來思考我們是否有可能有新的策略可以嘗試,就像是把設計遊戲的機制,運用在零售業等等,這樣的跨領域的用途。

所以當我們累積夠多的卡片盒筆記,這些筆記就成了我們的「戰略樂高積木」,讓我們能夠靈活抽取不同領域的成功要素,組合出競爭對手看不懂、也學不來的創新商業模式

以上就是大概的跟大家分享幾種在生活與工作職場商務中,可以運用的方式,之後會再更詳細的跟大家分享。

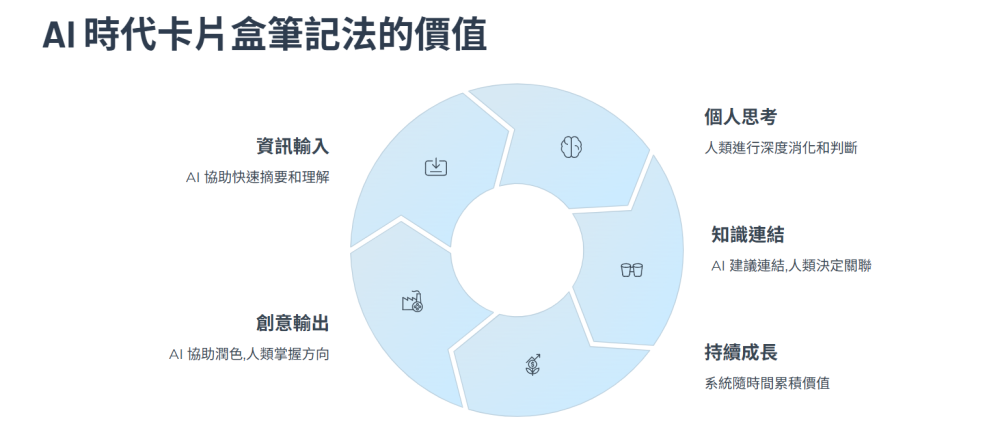

圖七:卡片盒筆記在AI時代的運用

AI 時代卡片盒筆記的發展與應用

隨著人工智慧技術進步,卡片盒筆記也有了新的玩法。AI 工具可以幫忙生成、分類、連結、整理筆記,讓整個流程更高效 :

自動生成與摘要

AI可以幫我們快速抓重點、重組語言。讀完一篇論文,可以請 AI 幫忙摘要,然後再濃縮成卡片筆記。Notion AI 也有「總結」、「提取重點」等功能,能幫我們快速整理長文。

遇到難懂的理論,也可以請 AI用簡單的話解釋,再自己消化後寫進卡片。不過要記得,AI 產生的內容還是要自己審核,不能完全照單全收。

智能分類與連結

卡片多了之後,找相關內容或加標籤會變得很花時間。AI 可以幫你推薦相關卡片、提示標籤,發現我們沒注意到的連結。

Heptabase、Notion AI 都有這類功能,能讓分類和連結更省力,也避免漏掉重要關聯。

筆記整理與擴充

AI 還能幫我們整理和深化內容。比如我們有一堆卡片討論同一主題,可以讓 GPT 幫我們彙總成一段連貫的論述,當作寫作參考。

也可以問 AI:「還有哪些值得研究的問題?」讓它幫我們想出新方向,補充卡片內容。

強化輸出與表達

在寫作階段,AI 可以幫我們潤色句子、生成文章大綱、檢查論證漏洞,甚至模擬讀者提問,讓我們補強內容。這些功能都能提高從卡片到成品的效率和品質。

AI 可以幫我們省下整理、翻譯、格式化的時間,但哪些內容有價值、怎麼連結、怎麼論證,還是要自己決定。建議把 AI 產生的內容當建議草稿,自己核實後再納入卡片。

總結來說,AI 不會取代卡片盒筆記,反而讓它更強大。只要善用 AI 工具,配合卡片盒方法,就能更快建立高品質的知識網絡,提升效率和創造力。重點還是要保持自己的思考和問題意識。

總結

我覺得卡片盒筆記不僅僅是一套筆記術,更是一種思考方式的革新。它讓我們從單純的「資訊收集者」轉變為「知識的創造者」。透過原子化的紀錄與網狀的連結,我們不再只是將知識封存在檔案夾中,而是讓舊知識與新靈感不斷碰撞、對話,進而產生複利效應。

在這個到處充滿 AI 工具時代,卡片盒筆記的核心精神 ,「人的主動思考」顯得更加珍貴。AI 可以成為我們整理與檢索的高效助手,但如何構建獨特的觀點,仍取決於我們如何連結這些卡片。

對於像我們這種喜歡深度學習與高效輸出的知識工作者來說,建立卡片盒或許需要初期的耐心與投入,但這座隨著時間不斷成長的「第二大腦」,才是我們最有價值的智力資產。

推薦閱讀文章

風靡歐美的卡片盒筆記法是什麼?12個法則和重點整理 這是瓦基撰寫一篇關於卡片盒筆記,我是因為閱讀了這一篇文章,讓我開始想要了解卡片盒筆記

Introduction to the Zettelkasten Method by Sascha 這是一篇對於卡片盒筆記說明很清楚的文章,讓你對卡片盒筆記有更深的認識。

Sandy 陳俗均

我是公司經營者 / 高效管理教練 / 職涯成長講師

會分享給你更多商業知識與職場的學習與經驗

如果你有興趣,歡迎訂閱我的電子報。👇