《你的問題不是問題》讀書心得:從表層問題到深層渴望引導

2025 Apr 13 溝通協作 讀書筆記 領導管理

你有沒有過這樣的感受,當家人或同事提出問題時,你是否急著給建議,卻發現幫不上忙?特別是當我們遇到人際關係的挑戰時,我們常常把焦點放在「解決問題」上,卻忽略了背後真正的需求。

我們該如何突破這種表面溝通的侷限,找到更深層的連結呢?這時候我就要推薦你一本好書《你的問題不是問題》

這本書在說什麼?

《你的問題不是問題》的作者是薩提爾模式資深講師李崇義,老師在台灣與中國大陸推廣高品質對話超過十五年。

他最為人所知的專長是將薩提爾家族治療模式轉化為日常溝通技巧,協助我們跳脫表面問題,建立深度連結,學習面對和處理各種人際困擾。

《你的問題不是問題》這本書是,李崇義老師從冰山隱喻的角度描述了「問題」和「回應」的關係,。

讓我們從拆解溝通障礙的問題,還教會我們非常多的對話實用技巧。最後一章,利用OMIYA對話框架,引導我們連結內在資源,找到自己的答案。

《你的問題不是問題》書本封面

問題會奪走對話的深度

《你的問題不是問題》前言提到,我們人類的本能而言,遇到問題急著想解決是一種自然反應,書中有一個超棒的案例。

李崇義老師的太太曾經抱怨餐廳環境髒亂不願意用餐,老師立刻說:「都這樣啦,將就點吧!不乾不淨、吃了沒病,大家都這樣吃。」

這個回應試圖解決「餐廳髒亂」這個表面問題,卻完全忽略了太太真正的感受。

結果,太太不但沒有被安慰,反而流下眼淚,說:「根本不是這個問題。」如果你是李崇義老師,會不會很困惑,不知問題出在哪裡。

你會發現「觸發點」是一個外在事件(髒亂的餐廳),我們本能採取的「行為」是想快速解決問題(說服太太接受現狀),結果讓對話陷入僵局,形成更大的距離感。

有時候我們放任本能自動導航的結果,反而觸發了更深的溝通障礙,形成一個惡性循環。

這種對於問題的本能反應,奪走了對話的深度和連結的可能性。如果我們不加以注意,就等同於被問題牽著走,忽略了冰山下更重要的部分。

更討厭的是,急於解決問題不會帶來真正的理解,卻會奪走當下建立連結的機會。那麼,我們該如何找回對話的深度?

什麼問題不是問題

《你的問題不是問題》書中,作者用薩提爾女士說過的一句話,來提醒我們:

問題本身不是問題,如何回應問題才是問題。

這句話就是要告訴我們,問題永遠都會一直出現,但問題本身不是問題,如何應對問題才是問題。

所以影響我們的不是問題本身。當我們學會以不同方式應對,就會以不同方式處理問題,問題也就變得不一樣。

所以我們該如何找回對話的深度?那就是尊重與引導。

「尊重」是當我們面對對方的問題時,不急著給建議,而是相信對方有能力找到適合自己的解決方式。

對於尊重來說,《你的問題不是問題》不斷提醒我們,好奇探索的過程是重點。

尊重的對話令人感到被接納、被理解,進行開放式探索,是一種傾向「連結導向」的溝通。

「引導」是當我們面對對方的問題時,以提問和反思幫助對方看見自己的內在資源。

對於引導來說,引出對方自己的答案才是重點。這種對話令人避免依賴性,進行自我探索,是一種傾向「賦能導向」的溝通。

而這本《你的問題不是問題》的 第一章節,就是作者用許多的故事對話的案例,讓我們看清楚許多的問題並不是問題,每個問題後面都還有行為下隱藏著更深層的內在世界。

所以優質的對話應將焦點拉回當事人,而非糾結在外在事件,這也就是作者想告訴我們的:

一段高品質的對話,需要先連結彼此的內心感受,再來練習談話技巧

沒有真正的去關心冰山下的那個人,有在好的對話或引導技巧都沒有用,只有更有效地理解他人,構建有深度的對話,幫助彼此看見問題背後的真實需求與渴望。

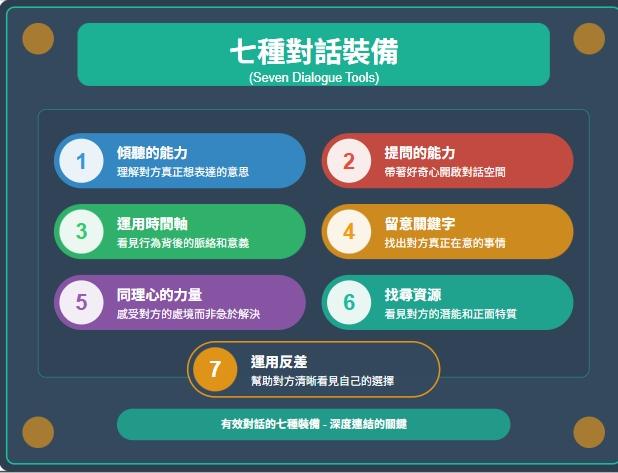

對話的七種裝備

在《你的問題不是問題》的第二章節,作者認為,深刻對話需要特定的裝備,就像登山需要合適的工具一樣。

而七種對話裝備就是我們通向他人內心世界的路徑。每掌握一個裝備,我們就離真正的理解更近一步,因為這些裝備幫助我們看見表象背後的真實需求和渴望。

傾聽的能力:不只是聽見對方說的話,更是理解對方想表達的意思。當我們真正傾聽時,對方會感受到被重視和理解。

提問的能力:問對問題能打開新的對話空間。不是質問,而是帶著好奇心去理解對方的世界。

運用時間軸:理解過去如何影響現在,以及當前決定如何塑造未來。這讓我們能看見行為背後的脈絡和意義。

留意關鍵字:像偵探一樣從對話中找出關鍵詞彙,這些詞往往揭示了對方真正在意的事情。

同理心的力量:不急著解決問題或給建議,而是願意「一起趴在地上」,感受對方的處境。

找尋資源:看見對方的潛能和正面特質,而非只聚焦於問題和不足。

運用反差:擴大感受的能力:透過對比讓對方更清晰地看見自己的感受和選擇。

每一個裝備,其實作者都有教會我們一些運用的方法,我覺得如果以上有哪一些你有興趣,可以直接跳到那個部份去看,會有很多的收穫與感受。

但我這邊就不多解釋,因為我想要把重點放在,《你的問題不是問題》這本書對我受益最大,就是第三章節OMIYA對話路徑,所以我特別的想要分享。

《你的問題不是問題》七大裝備知識圖卡

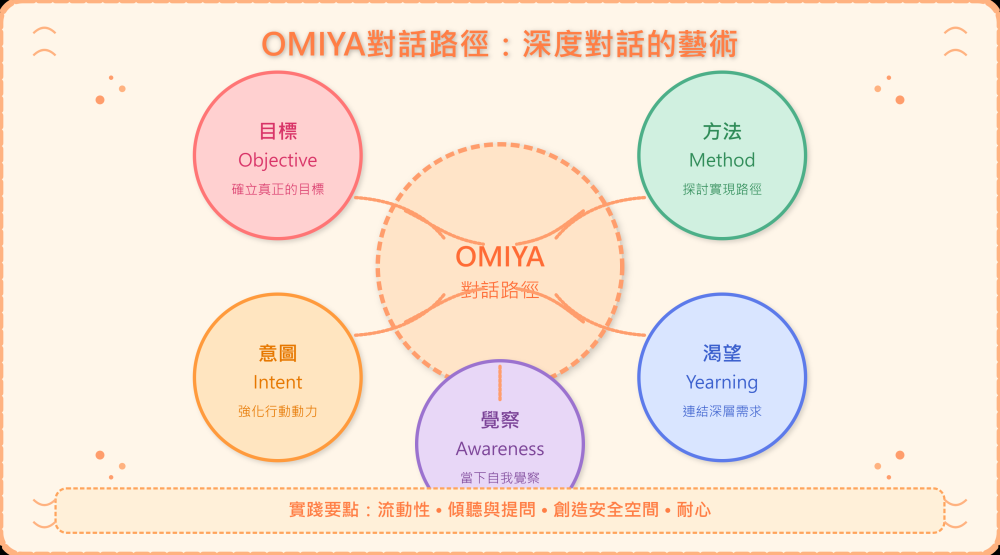

OMIYA對話路徑

我們每天都在對話,但真正有深度、能夠觸動人心的對話卻很少見。你是否曾經感到,明明想幫助對方,卻總是無法觸及核心問題?

或者雖然給出了許多建議,但對方依然無法採取行動?這正是因為大多數對話停留在表層,未能深入人心的內在渴望和需求。

這時候我們就能用《你的問題不是問題》書中所教導的「OMIYA對話路徑」。

「OMIYA對話路徑」是一種由外而內、層層深入的對話結構,包含五個關鍵元素:目標(Objective)、方法(Method)、意圖(Intent)、渴望(Yearning)和覺察(Awareness)。

這套方法的特別之處在於,它不僅關注「做什麼」和「怎麼做」,更深入探索「為什麼」,那些驅動我們的深層動機和渴望。當我們能夠連結這些內在力量,改變就會自然發生。

而這個「OMIYA對話路徑」,很注藥的一件事情是,這五層不是步驟,不是過程,而是不斷的流動。

其實在《你的問題不是問題》全文閱讀當中,我有一種感受,就是作者其實從頭到尾,並沒有完全一個個步驟,教會我們使用。

而是書中有非常多的對話紀錄,老師的操作很順暢,但這是老師多年累積的經驗,然而我們卻沒有這樣的經驗累積。

所以我們常常被對話給感動,也有一些察覺,但要我實際操作出來,其實是有一定的難度。

因此我嘗試從老師的對話中,去比對「OMIYA對話框架」,看看能不能有一些教學步驟,讓我們彼此能夠學習。如果有一些差異,也歡迎你留言跟我討論。

第一層:設定目標 ( Objective )

當我們開始一段對話,特別是當對方帶著困擾而來時,首先要明確的不是如何解決問題,而是要理解 :這段對話真正的目標是什麼 ?

很多時候,表面上的問題其實不是真正的問題。例如,一個人說「我想讓我的孩子更聽話」,但真正的目標可能是「我希望和孩子建立信任和理解」。

像小明抱怨他的上司總是對他挑剔:「我不知道怎麼跟他相處,他總是找我的錯!」

如果直接給建議,我們可能會直接跟他說 :「你應該主動匯報工作進度」或「提前完成任務」,可能無法解決根本問題。

但如果我們問

「為什麼你覺得上司再找你的錯,有什麼行為可以證明嗎?還是你覺得這個是感受」

「你有去表達過自己的感受嗎?」 「你會有想跟上司的關係變好嗎?」

「你和上司的關係改善了,對你來說最重要的是什麼?」

「我希望能得到他的認可和信任。」

「所以與其說是找到應對上司的技巧,不如說是找到如何建立一種讓你感到被尊重和認可的工作關係,對嗎?」

通過這樣的對話,我們已經從表面問題(上司挑剔)深入到更有意義的目標(獲得認可和信任)。

所以當我們在引導對話時,不要急於提供解決方案,而是問:「當你解決了這個問題後,你真正希望得到什麼?」

這才能幫助對方看見,他們可能不只是想解決具體問題,還希望滿足某種內在需求。

第二層:討論方法 (Method)

當目標確立後,我們需要探討,有哪些可能的路徑可以達成這個目標 ?

像剛剛小明的例子,在確立了「獲得認可和信任」的目標後,我們接下來討論的是 :

「你覺得有哪些方式可能幫助你獲得上司的認可?」

「我可以更主動彙報工作,但我擔心會顯得我很不自信。」

「這是個有趣的狀況。如果你說『我完成了這項任務,請檢查一下』,和『我想確認我的方向是否符合您的期望』,這兩種表達方式可能帶來什麼不同的結果?」

像通過這樣的對話,我們不是給予固定答案,而是幫助對方看見不同選擇可能帶來的結果,增強他們的決策能力。

第三層:強化意圖(Intent)

即使知道目標和方法,人們常常仍然無法行動。這時我們需要問 :是什麼阻礙了行動 ?內在動力來自哪裡 ?

這一層是幫助對方看見四種常見的心理摩擦力:慣性(不願改變)、惰性(覺得太費力)、情感阻力(擔心不適感)和反彈(內在抗拒)。

進而幫助他們接納感受,也可以連結到好處。

像是小明知道了目標和可能的方法,但仍然猶豫不決

「 我理解主動溝通可能有幫助,但我就是做不到...每次想到要主動去找上司,就感到緊張。」

「 當你想到要主動和上司溝通時,具體會有什麼感覺?」

「 就是緊張,心跳加速,感覺喉嚨發緊。」

「 這些感受是很自然的。如果你能夠克服這種緊張,長期來看,你希望你的職業生涯會有什麼改變?」

「 我希望能夠更自信地表達自己,不只是對上司,對所有人都是。」

這一層關注的是心理摩擦力和動機強化,幫助對方看見阻礙並找到前進的動力。

第四層:連結渴望(Yearning)

在更深的層次,我們需要探索 :在所有表象之下,這個人真正渴望的是什麼 ?

像小明開始探索他為什麼如此在意上司的認可:

「你為什麼覺得獲得認可這麼重要?」

「我從小就覺得自己做得不夠好...我父親很嚴格,很少稱讚我。」

「如果可以對小時候的自己說一句話,你會說什麼?」

「我會說...你已經很棒了,不需要證明什麼。」

此時,小明的眼神可能會變得柔和,或許還會有些情緒波動。這表明他正在連結內在深處的渴望—被認可、被肯定的渴望。

因為人類普世的需求是被愛、被尊重、有價值感等等。當一個人連結到這些深層渴望,我們會希望他的動力會變得更加強大和持久。

第五層:自我覺察(Awareness)

在這一層裏頭,最關注的就是,隨時此刻,如何覺察自己的狀態 ?

覺察是一切改變的基礎。當我們能夠觀察而不評判自己的想法、感受和身體狀態,就能創造出回應的空間,而不是陷入反應的模式。

像小明深入探索後 :

「現在談了這麼多,你注意到自己有什麼感覺嗎?」

「我感到...釋然,好像有什麼東西解開了。」

「你的聲音聽起來比剛才平靜多了。能描述一下這種釋然感嗎?」

「就像是...我不需要再證明自己了。即使上司不認可我,也不代表我沒有價值。」

這種覺察為小明創造了新的可能性,他不再被過去的模式困住,能夠以新的方式回應當前的挑戰。

《你的問題不是問題》書裡提醒我們,這五個層次並非線性進行,而是交織在一起,來回流動的。

有時你可能從覺察開始,有時可能需要先連結渴望才能確立真正的目標。關鍵是順應對話的自然流動,同時保持對這五個層次的覺察。

閱讀完後,我的兩大感受

第一 : 從表層問題到內在渴望的探索之旅

我曾在公司遇見一位主管,面對團隊衝突時總是直接給解決方案,卻發現問題一再重複。

但當他理解冰山下的觀念之後,不再只問「如何解決」,而是更深入地問:「這個衝突背後,我們真正在意的是什麼?」

他後來分享 :「那些看似無法合作的同事,其實只是渴望被看見與尊重。當我們不再只談工作內容,而是真心關注他們的內在表現或需求,會驚訝地發現對話氛圍完全不同了。」

在家庭中也是如此。當孩子沉迷手機時,我們習慣直接責備或限制,卻很少探索更深層的原因。

若我們能用《你的問題不是問題》內的各種技巧,發現渴望層面,

「你在手機世界裡找到什麼是現實中缺少的?」這樣的提問不只解決表面行為,更能觸及孩子內心真正的需要。

第二 :從單向溝通到共同成長的關係轉變

《你的問題不是問題》整本書當中,我們會發現對話最美妙的轉變在於,當我們不再把對話視為「讓對方明白我的想法」或「解決他們的問題」,而是視為共同探索的旅程,關係就會質變。

有位父親曾經困擾於青春期女兒的疏離。他嘗試了各種方法——規定、懲罰、激勵——都無效。當他開始不再急著「解決」女兒的行為,而是好奇地問:「是什麼讓你對分享生活感到猶豫?」

他發現:「那個瞬間,女兒的眼神變了。她感受到我不是要控制她,而是真的想了解她。我們的對話從此有了不同的方向,我發現自己也在這個過程中成長與學習。」

在《你的問題不是問題》書中,一直不斷的想告訴我們,如果我們不要只想改變對方,更改變了我們自己。當我們願意帶著好奇心與開放態度探索對話的五個層次,當我們能聆聽而非急著解決,對話就成為雙方共同成長的土壤。

真正的對話不是為了讓蝴蝶來,而是讓花自然綻放。

當我們能夠觸及人心深處的渴望與覺察,那些看似棘手的問題常常會自然而然找到出路,而我們之間的連結,也會因此更加深厚與真實。

Sandy 陳俗均

我是公司經營者 / 高效管理教練 / 職涯成長講師

會分享給你更多商業知識與職場的學習與經驗

如果你有興趣,歡迎訂閱我的電子報。👇