《高效判斷的框架》心得:六大支柱打造更好的決策思考系統

2025 Sep 09 高效工作 讀書筆記 策略經營 領導管理

你有沒有遇過這樣的狀況 ?團隊花了好幾個月拼命做一個專案,滿心期待地推出,結果市場反應超級冷淡 ;或者當初千挑萬選、面試了好多輪才找到的新人,結果發現根本不適合,還把整個團隊的士氣都拖垮了。

明明我們該收集的資料都收集了,該開的會也開了,怎麼最後還是搞砸了 ?或許《高效判斷的框架》這本書能提供你一個不一樣的思路。

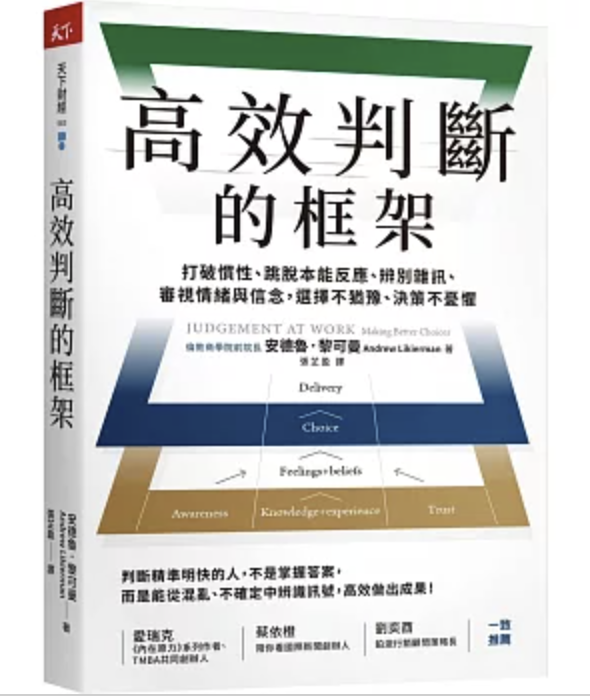

最近讀了倫敦商學院前院長安德魯.黎可曼寫的《高效判斷的框架》 ,這本書不像一般的決策書籍只給你方法,而是提供了一套完整的「思考作業系統」,幫助我們解構、審視並升級自己的判斷品質

因為在觀念當中,我們可能會認為好的決策,來自於更充足的數據和更理性的分析 。所以會花很多時間蒐集資料,試圖找到一個「正確答案」。

但《高效判斷的框架》書中,提醒我們一句很重要的話 :

判斷力,從來就不是為了找到正確答案,而是在沒有正確答案時,依然能做出高品質選擇的能力 。

讀完《高效判斷的框架》後,我最大的感觸是,過去許多看似「憑感覺」的成功判斷,背後其實都暗合了書中的某些原則;而那些事後懊悔的錯誤選擇,也幾乎都能在這個框架中找到失敗的根源。

今天想跟你分享《高效判斷的框架》書中這個框架的精華,及帶給我啟發的三個核心觀念,希望能幫你在下次面臨重大決定時,能夠做出更好的判斷 。

關於這本書

《高效判斷的框架》的作者安德魯.黎可曼爵士,不只是一位學者,他曾擔任倫敦商學院院長,更在多家頂尖企業(如英格蘭銀行、巴克萊銀行)擔任董事 。

書中許多的觀點,都建立在作者訪談超過800位各領域專家的基礎之上,從諾貝爾獎得主、CEO到軍事領袖,甚至是太空人 。

因此,這本書讀起來非常有「實戰感」。它不是在象牙塔裡談論理想的決策模型,而是不斷地用真實世界的案例,告訴你在壓力之下、在資訊模糊之時,一個高品質的判斷是如何誕生的。

我覺得《高效判斷的框架》最有價值之處,就是它不是獨立的去談論影響判斷的元素,而是將它們串連成一個動態的系統,不論是六大支柱或是四大影響因子。

它讓我們看見,其實一個不好的判斷,往往不是單一環節的失敗,而是整個系統運作不良的結果。

如果你覺得自己常常憑感覺做決定、如果你想讓未來的選擇更加穩固、如果你渴望擁有一套能應對複雜世界的思考工具,建議你可以閱讀這本書,相信會提升自己的判斷品質。

判斷力的六大支柱

在《高效判斷的框架》書中提到,一個好的判斷,就像一座橋一樣,需要六根支柱來撐住,少了任何一根都不行.這六大支柱,就是我們完整的思考迴路,以下我分別跟你說明這六大支柱。

支柱一 : 知識與經驗

《高效判斷的框架》書中說到,經驗其實是一把雙面刃,它可以幫你做判斷,但也可能因為「太自信」或「習慣照舊」,在你沒發現的時候變成最大的陷阱。

很多公司會失敗,就是因為錯誤地把過去的成功經驗,直接套用到已經完全不同的新挑戰上。

所以作者提醒我們,判斷力的關鍵不僅在於是否擁有經驗,更在於這些經驗是否與當前情境「相關」。

之所以許多公司之所以失敗,並非因為缺乏經驗,反而是因為他們太成功地複製了過去的經驗,卻沒意識到外部環境早已改變。

《高效判斷的框架》書中提出一個解方,不是要我們拋棄經驗,而是要對經驗進行「持續的反思」。就是在每一次我們想說「以前我們都是這麼做」的時候,都要多問自己一句

這次的情況,和過去有沒有什麼本質上的不同呢?

支柱二 :覺察

如果說「知識與經驗」是我們內在的資料庫,那「覺察」就是我們從外部環境即時讀取數據的天線。但這種數據,往往不是寫在報告裡的數字,而是隱藏在會議室的空氣中。

《高效判斷的框架》書中說到,覺察不僅是傾聽,更是要去理解那些「沒說出口的話」。前軍情五處局長曾說:「沒說的話和說出來的話一樣重要。」

這句話讓我印象非常深刻。一個團隊中,最大的風險往往不是那些被激烈爭論的議題,而是那些因為種種原因,沒人敢提出來的隱憂。

所以《高效判斷的框架》不斷的提醒我們,覺察是一種需要刻意練習和培養的能力。

它要求我們保持好奇心、謙遜和開放的態度,不僅要聽別人說了什麼,更要努力去理解他們為什麼這麼說,以及他們沒有說出口的是什麼。

支柱三 :信任

我們不可能成為所有領域的專家,因此,判斷力有很大一部分建立在「信任」之上,像是信任他人的專業、信任數據的真實性。但是,信任也是判斷中最脆弱的一環。

像過去,我比較會傾向於信任那些看起來很有魅力,或是在業界聲譽卓著的人。但《高效判斷的框架》提醒我們 :

信任其實不該是一種感覺,而應該是一項系統性的評估

就像書中以英國連鎖蛋糕店 Patisserie Valerie 的案例示警,該公司董事長過度信賴管理層提供的財報,結果公司遭受龐大詐騙多年而未被發現,最終倒閉。

因此《高效判斷的框架》的作者建議我們,即使是看似最可靠的內部資訊,也需要保持適度的懷疑。

一位真正值得信賴的顧問,必須具備幾個特質,其中最重要的一點是:「願意和你持相反意見」。

或許下次當我們需要建議時,該問的或許不是 :「誰會支持我的想法?」,反而是 :

有誰敢對我說實話 ?

支柱四 :感受與信念

這是六大支柱中,我認為最需要自我修煉的一環。作者指出我們的情緒、價值觀與偏見,就像一個無法移除的「濾鏡」,所有資訊都會經過它才進入我們的大腦。

但《高效判斷的框架》提到 :

最危險的偏見,就是我沒有偏見的這種偏見 。

當我們自認為在進行客觀、公正的分析時,往往正是偏見影響力最大的時候. 因為「確認偏誤」會讓我們不自覺地去尋找支持自己偏好的證據,而忽略反面的訊息。

這提醒我們,在做重大判斷時 ,或許我們需要的不是更多的資訊,而是對自我狀態的誠實 。

在《高效判斷的框架》書中提供了一個非常有力的工具,叫做「事前驗屍法」,就是要先假設你的專案已經徹底失敗了,然後回推所有可能導致失敗的原因。

用這個方法能強迫我們跳脫樂觀的同溫層,直面那些被我們忽略的風險。我覺得這不僅僅是一個流程,也是一種謙遜的態度。

支柱五 :選擇

當我們面對難題時,大腦天生傾向於將其簡化。我們常常會問:「這個方案,我們到底該不該做?」這就把一個複雜的議題,變成了一個看似簡單的是非題。

《高效判斷的框架》指出:

糟糕的判斷,往往源於狹隘的選項。

研究甚至發現,絕大多數的組織決策,都只會考量一個以上的方案。這意味著,可能有無數更好的可能性,在一開始就被扼殺了。

所以一個好的判斷者,不會只在「接受」或「拒絕」之間徘徊,他們會主動去創造和探索第三、第四個選項。像是

「我們能不能不做方案A,也不做方案B,而是將兩者的優點結合,創造出一個新的方案C ?」、「

「我們能不能先進行一個小規模的『試辦方案』,來測試我們的假設?」

《高效判斷的框架》的這個觀念提醒我,以後當面對一些困難時,可以提醒自己和團隊 :

「 除了這兩個選項,還有沒有其他我們沒想過的可能? 」

支柱六 :執行

這是判斷框架的最後一個支柱,我覺得最務實的一環。

一個無法被有效執行的決定,無論在理論上多麼完美,都是一個糟糕的判斷。

《高效判斷的框架》書中以建造巴拿馬運河的首次災難性嘗試為例,說明了這一點。

因為領導者擁有在沙漠成功建造蘇伊士運河的經驗,卻完全低估了在叢林執行的巨大困難,最終導致了史詩般的失敗。

這提醒我們,在判斷的最後階段,必須冷靜地問幾個問題 :

「這個計畫,在實際上真的可行嗎?」,我們是否對執行的困難度抱持著過於樂觀的假設 ?我們團隊是否具備必要的資源與能力?

一個高品質的判斷,必須是一個「從頭到尾」的完整過程,它始於周全的思考,並終於務實的執行。忽略了後者,再好的策略都只是紙上談兵。

對管理者重要的兩個提醒

前面我們介紹完《高效判斷的框架》的核心判斷力的「六大支柱」,我想跟你分享兩個閱讀讀完後,對我最大的提醒

提醒一 停止尋找「正確答案」,開始設計「健全流程」

我們在做決定時,總想找到那個唯一的「正確答案」。為此,我們開無數的會、看無數的報告,試圖消除所有的不確定性。但這本書的核心觀點是 :

在複雜的世界裡,根本不存在完美的答案,只存在高品質的過程。

一個糟糕的判斷,往往不是因為選錯了選項,而是在一開始就走進了一個有瑕疵的思考流程。

例如,我們可能只考慮了「做」與「不做」兩個選項 ,卻沒有去創造第三種可能;我們可能被團隊的樂觀情緒所感染,卻沒有系統性地評估執行的風險 。

《高效判斷的框架》提出的「六大支柱」,本身就是一個強大的流程設計工具 。它就是提醒我們,一個高品質的判斷,必須走完一個完整的思考迴路。

當我們遇到需要重大判斷時,不要一開始就問:「答案是什麼?」而是問:「我們要如何設計一個流程,來確保我們能做出一個經得起考驗的判斷?」

或許我們可以將六大支柱寫在白板上,帶領團隊逐一檢視,確保沒有遺漏任何環節。

提醒二 主管價值不是做出所有判斷,而是創造一個讓「好判斷」發生的環境

許多管理者認為,自己的價值在於擁有比團隊成員更卓越的判斷力,並做出最終的裁決。但這本書告訴我們,

一個更重要的職責,是創造一個能讓團隊集體智慧浮現的環境。

這個環境的核心,叫做「心理安全感」。

如果團隊成員因為害怕衝突、擔心被貼上「負面」標籤,而不敢提出異議,那麼無論你的個人判斷力有多強,你都只會聽到你想聽到的聲音,團隊也將陷入「團體迷思」的巨大風險中 。

書中提到了麥肯錫一個非常有力的原則 :「反對的義務」 。它提出不同意見不僅是一種權利,更是一種責任。這需要領導者有意識地去鼓勵、甚至獎勵那些敢於挑戰主流意見的聲音。

不妨從今天起,我們可以試著在會議中,主動點名那些比較沉默的成員,並問他們:「對於這個方案,你有沒有看到我們沒注意到的風險?」

後記 :練習判斷,而不只是做決定

讀完《高效判斷的框架》,我最大的收穫是,判斷力並非一種天賦,而是一種可以透過刻意練習來強化的「元技能」。

我們每天都在做無數個「決定」,但卻很少有意識地去「練習判斷」。

這本書提供給我們的,就是一套完整的練習手冊。它邀請我們放慢腳步,在每一次選擇前,都用那六大支柱來審視自己的思考過程。

如同作者所說:

好的判斷未必總能帶來成功的結果,但它能幫助我們在面對不確定性時,系統性地提高成功的機率 。

我想,這就是身處於這個複雜世界中,我們所能追求的、最務實的智慧。

Sandy 陳俗均

我是公司經營者 / 高效管理教練 / 職涯成長講師

會分享給你更多商業知識與職場的學習與經驗

如果你有興趣,歡迎訂閱我的電子報。👇