如何擺脫職業倦怠?從《我得了不想上班的病》找到的破解之道

2025 Jul 18 職涯探索 溝通協作 高效工作 讀書筆記 財富與人生智慧

阿偉一直以為,只要自己夠努力、自律,就能應對職場上的一切挑戰。當疲憊感襲來,他會告訴自己:「再撐一下就好,這只是過渡期。」他把「忙」視為自己價值的證明。

直到他發現,每天早晨醒來的第一個念頭不是充滿幹勁,而是一種深深的無力感,阿偉擔心自己有了「職業倦怠」,你也有相同的狀況嗎 ? 如果你也有,我想要推薦你閱讀一本好書《我得了不想上班的病》,我相信會打破你對於「職業倦怠」的認識。

許多人可能認為「職業倦怠」的原因,在於自己不夠堅強,但《我得了不想上班的病》的作者艾米莉.巴列斯特羅斯(Emily Ballesteros)是一位倦怠管理師,她用親身經歷和系統化方法告訴大家

職業倦怠不是你的錯,它不是一種情緒,而是一種可以被管理、甚至可以被治癒的狀態 。

這本書不像心靈雞湯,它更像一本精準的「身心能源使用手冊」,提供了一套清晰,關於「職業倦怠」的診斷與行動框架。今天,我想跟你分享 《我得了不想上班的病》的重點與心得,讓你對「職業倦怠」有重新瞭解。

什麼是「職業倦怠」

很多人認為職業倦怠( Burnout ) 就是累到不想上班 ,但在《我得了不想上班的病》這本書當中,作者給我們一個更精準的定義。

職業倦怠是「長時間處於疲憊、壓力、茫然不協調的狀態」。

這句話的關鍵在於「 長時間 」和「 茫然不協調 」,所以不只是一兩天的疲勞,而是一種持續性的消耗,而且可能客觀上很成功,內心卻感覺糟透了,完全找不到成就感 。

書中對職業倦怠有一個讓我印象非常深刻的比喻

「 職業倦怠就像死於無數次的紙劃傷 」

世界衛生組織(WHO)也將職業倦怠視為一種因「未妥善管理長期工作壓力」而導致的症候群,它有三個主要特徵 :

感覺精疲力竭或疲憊 。

對工作感覺更疏離,或產生消極、憤世嫉俗的情緒 。

專業效能降低 。

此外,倦怠與壓力是有差異的,適度的短期壓力有益,能讓人保持警覺;但長期的高壓會轉變成倦怠 。壓力感覺像是可以克服的挑戰,而倦怠則感覺無止境且無法克服,使人變得消極絕望 。

倦怠與焦慮憂鬱雖然症狀相似(如疲累、疏離、絕望),但很大的區別在於倦怠主要是由「環境」造成的 。改變環境(如減少工作量、休假)通常能緩解倦怠,但對焦慮或憂鬱症則不會 。

所以在《我得了不想上班的病》提醒我們,職業倦怠不是由單一重大事件造成的,而是我們在日常中,一次又一次用微不足道的方式犧牲生活品質,最終累積而成的疲憊與不快樂 。

職業倦怠的原因

為什麼會有職業倦怠呢 ?我們常常會把「職業倦怠」歸咎於工作量太大或工作壓力大,但《我得了不想上班的病》指出,其實原因遠比這複雜,它是一個系統性與個人因素交織的結果。

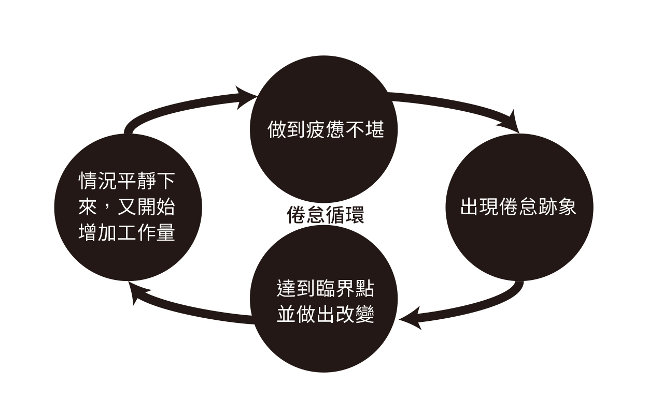

書中提出了一個叫「職業倦怠循環」,就是我們可能工作很累,下定決心要好好休息、減少工作,但只要情況稍微好轉,你又會不自覺地開始增加工作量,直到再次把自己逼到極限,我相信這是你與我常常發生的情況。

所以我們常常用各種理由為自己重蹈覆轍找藉口,像是「等這個案子忙完就好了」、「如果我不做,我的團隊就必須做」 。但結果是,我們只是在一次又一次的循環中消耗自己。

《我得了不想上班的病》歸納出職業倦怠的三個主要根源 :

根本原因:最直接的原因就是「長期壓力管理不當」。當我們讓身體持續處於高壓狀態,沒有機會恢復能量,壓力最終就會轉變成職業倦怠 。

環境因素:我們正處在一個充滿壓力源的時代,像是新冠疫情的影響、通貨膨脹、政治動盪,以及崇尚犧牲的「拚搏文化」,這些都讓職業倦怠現象急遽增加 。此外,不良的公司文化,例如鼓勵加班、模糊工作與生活界線的環境,也是職業倦怠強大的推手 。

個人因素:除了外部壓力,我們內在的心態與行為模式也是關鍵。書中有提到的「求好心切」、「討好他人」和「受害者」這三種心態,都讓人更容易為了追求成就或避免衝突,而做出導致職業倦怠的行為 。

職業倦怠對自身的影響

職業倦怠的代價遠比我們想像的更嚴重,它不僅影響心情,更會實質地損害我們的身心健康與人際關係。《我得了不想上班的病》提到了有四大類的影響:

生理健康受損:長期職業倦怠會讓身心處於持續的壓力狀態,每天暴露在皮質醇(cortisol)等壓力荷爾蒙中 。這會導致一系列健康問題,包括睡眠障礙、憂鬱症、肌肉骨骼疼痛、心血管疾病、糖尿病,甚至大腦的異常變化與免疫系統弱化 。

心理健康侵蝕:職業倦怠當然會摧毀我們的心理健康,導致類似憂鬱症的疲憊與無助感 。我們會對過去能帶來快樂的事物失去興趣,變得更容易憤世嫉俗 。

人際關係破壞:當我們精疲力竭時,很自然會開始自我孤立,因為再也沒有精力去維繫社交關係 。諷刺的是,社交支持原本是能緩解職業倦怠的良藥,但職業倦怠卻恰恰偷走了我們去尋求支持的能量 。

生活品質下降:抽象來說,當我們不斷的埋頭求生存時,職業倦怠其實也偷走了我們生命中最美好的年華 。

職業倦怠的自我檢測清單

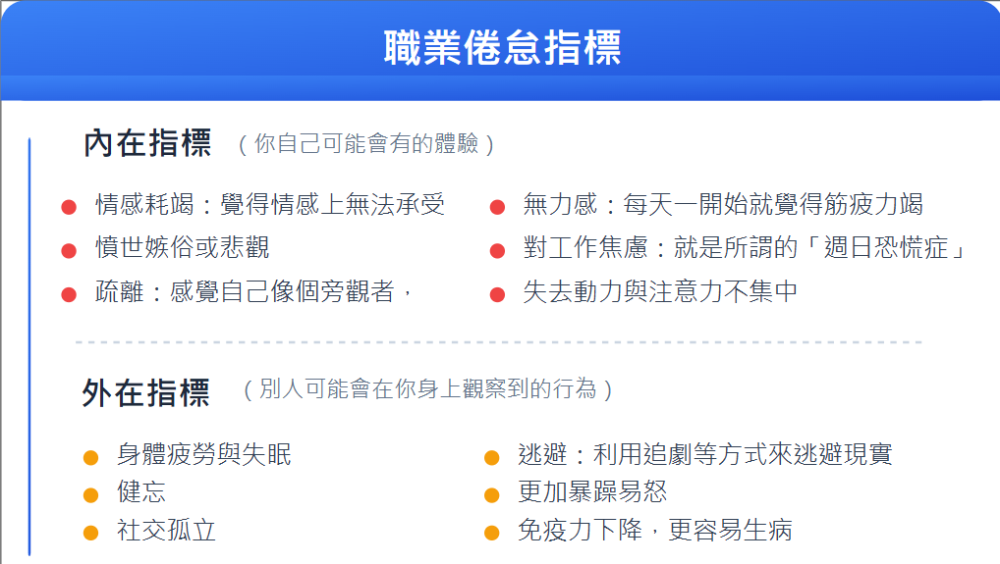

說到這裡,你可能會想,那我怎麼知道自己有沒職業倦怠呢 ? 《我得了不想上班的病》第一個章節提供了一份非常實用的「自我檢測清單」,分為內在與外在指標,我這邊簡單的列出來

內在指標(你自己可能會有的體驗) :

情感耗竭:覺得情感上無法承受

憤世嫉俗或悲觀

疏離:感覺自己像個旁觀者,抽離地看著自己的生活

無力感:每天一開始就覺得筋疲力竭

對工作的焦慮:也就是所謂的「週日恐慌症」,但可能天天都在發生 。

失去動力與注意力不集中 。

外在指標(別人可能會在你身上觀察到的行為) :

身體疲勞與失眠

健忘

社交孤立

逃避:利用追劇、打電動等方式來逃避現實

更加暴躁易怒

免疫力下降,更容易生病

但除了清單上的內容之外,作者也特別提醒我們,其實我們每個人都有自己獨特的、非臨床的職業倦怠跡象 。像對作者來說,是瘋狂網購和坐在淋浴間裡,對他的客戶來說,可能是特別想吃垃圾食物。

所以其實我們平時就要觀察自己,是不是有一些不一樣的行為或感受。這些安慰自己的習慣,都是身體在告訴我們好像已經快要撐不住的,這個就是認識自己的第一步,也是要解除職業倦怠非常關鍵的第一步。

圖二《我得了不想上班的病》職業倦怠自我檢測清單

職業倦怠的三大類型

這是我認為《我得了不想上班的病》非常棒的精華之一,因為過去我們總認為職業倦怠的唯一原因就是「工作太多」或「壓力太大」。但作者告訴我們,職業倦怠的成因很多元,我們可以藉由辨識自己屬於哪一種類型,藉此找到正確的解方。

以下我來跟大家分享《我得了不想上班的病》分的三大類型職業倦怠及該如何應對。

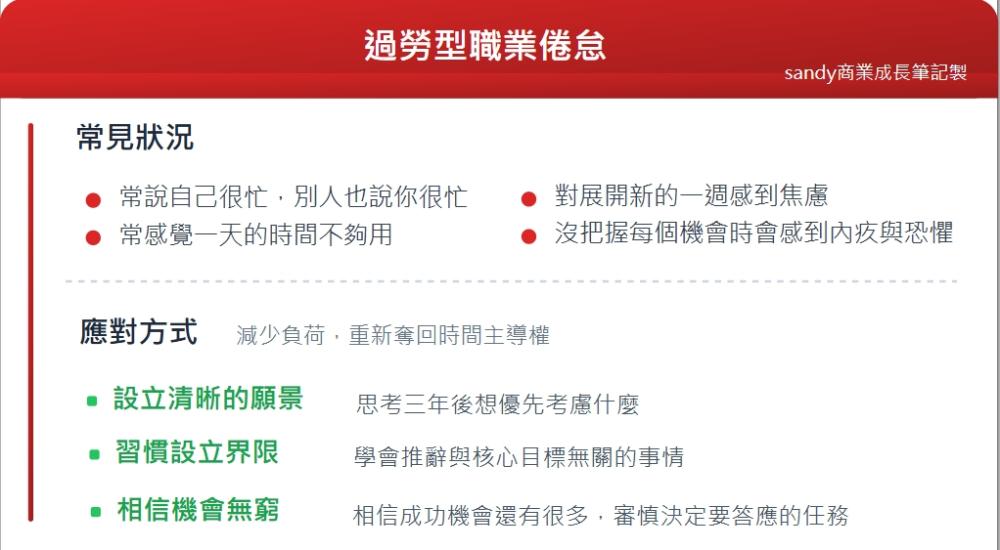

類型一 :過勞型職業倦怠 (Burnout by Volume)

這是最典型的一種,簡單來說就是「事情太多了」。你的行事曆被塞爆,待辦清單永無止境,幾乎沒有喘息的空間 。這就像一台開了太多分頁而當機的電腦,問題不在於我們不夠努力,而是負荷已經超載。

過勞型職業倦怠的常見狀況 :

常說自己很忙,別人也說你很忙

常感覺一天的時間不夠用

對於展開新的一週感到焦慮,因為你知道壓力將接踵而來

當你沒有「把握每個機會」時,會感到內疚與恐懼

應對方式 :

因為過勞型職業倦怠的核心是「負荷超載」,因此解決方案的重點在於減少不必要的負荷,並重新奪回時間的主導權。

《我得了不想上班的病》書中建議從以下三個方向著手 :

設立清晰的願景 : 思考三年後我們想優先考慮什麼,因為必須先弄清楚自己真正想去哪裡,才能決定哪些事情值得我們花時間,我們的時間和精力應該被投資在未來能夠「兌現」的目標上

習慣設立界限 :這是對抗過勞最直接的武器。需要學會推辭那些非必要、或與你核心目標無關的事情 。這不代表要我們變成一個冷漠的人,而是要成為自己時間的守門員

相信機會無窮 :過勞型的人常常有「錯失恐懼症」覺得不把握每個機會就會落後。書中建議我們要轉變心態,相信成功的機會還有很多,你就能更審慎、更從容地決定要答應哪些任務,而不是把自己逼到「什麼都想要,結果什麼都沒做好」的境地

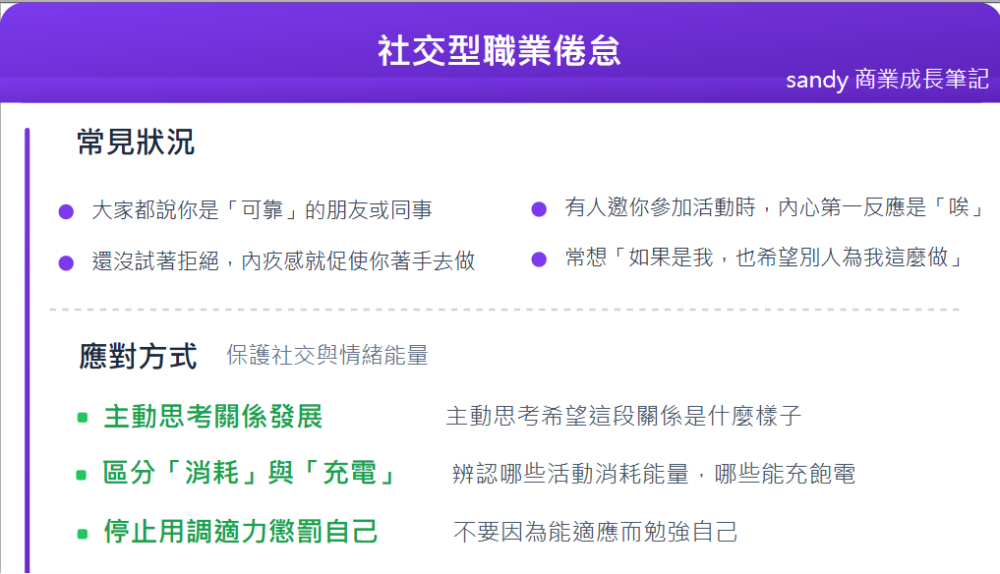

類型二 :社交職業倦怠 (Social Burnout)

這種職業倦怠來自於人際關係的過度消耗,精力不是被工作任務榨乾,而是被他人的情緒、期望與需求給吸乾了 。作者提到,這種情況在「討好型人格」身上尤其常見,因為他們寧可犧牲自己的需求,也不願讓別人失望 。因為他們擔心傷害他人,或是害怕自己拒絕,就會被討厭。

無聊型職業倦怠的常見狀況 :

大家都說你是「可靠」、「無私」的朋友、家人或同事

還沒試著拒絕之前,內疚感就已經促使你著手去做

有人邀你參加活動時,你內心的第一反應是「唉」

心想「如果是我,也希望別人為我這麼做,所以我應該答應」,以此來合理化你的決定,即使你向來不求回報

應對方式 :

社交倦怠的核心是「心力交瘁」,問題不在日程表,而在於人際互動中的能量消耗。因此,策略重點在於保護自己的社交與情緒能量。

《我得了不想上班的病》書中建議從以下三個方向著手 :

主動思考關係發展 :與其被動地應對他人的需求,不如主動思考我們希望這段關係是什麼樣子 。例如,希望和某位朋友的互動是什麼頻率?希望家人用什麼方式關心你?當我們拿回主導權,就能重新設定互動模式,而不是一味地迎合。

區分「消耗」與「充電」:仔細檢視我們的社交活動,誠實地辨認出哪些活動讓我們「消耗能量」,哪些才能真正地「充飽電」。然後,有意識地減少前者的比例,增加後者的頻率。這個方法非常實用,它讓我們把精力當成最寶貴的資產來管理。

停止用「超級調適力」來懲罰自己 :有些人非常善於適應環境,即使去了不喜歡的聚會也能讓自己玩得很開心。但作者提醒我們,我們做某件事之所以很開心,是因為善於調適自己,並不表示非去不可 。所以不要再用這種能力來懲罰自己,學會傾聽內心第一時間的聲音。

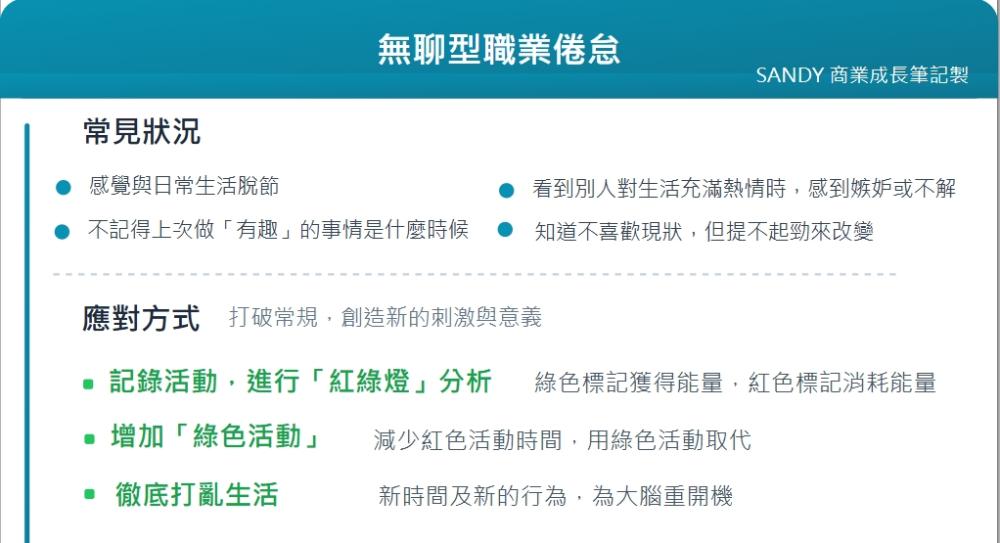

類型三:無聊型職業倦怠 (Burnout by Boredom)

這種職業倦怠最隱蔽,它源於對生活「長期感到無趣與脫節」 。或許工作量不大、人際關係也單純,但對所做的一切都提不起勁,感覺自己只是在機械式地運轉,找不到意義與挑戰 。

因為我們的大腦需要「新奇與多樣性」的刺激 ,過多的重複性會導致任務參與度下降、思辨減少 。這也解釋了為什麼一成不變、缺乏挑戰的生活,即使安逸,也可能讓人感到倦怠。

無聊型職業倦怠的常見狀況 :

感覺與日常生活脫節 。

不記得上次做「有趣」的事情是什麼時候 。

看到別人對生活充滿熱情時,感到嫉妒或不解 。

早上醒來,對自己的責任感到沮喪與怨恨 。

知道自己不喜歡現狀,但提不起勁來改變 。

應對方式 :

無聊型倦怠的核心是「失去連結與動力」,像是一潭死水沒有動力。所以解決方案的重點在於打破常規,刻意為生活創造新的刺激與意義。

《我得了不想上班的病》書中建議從以下三個方向著手 :

記錄活動,進行「紅綠燈」分析 :作者建議你花兩天時間,記錄每小時的活動。用綠色標記那些讓你真心投入、且與長期目標一致的活動;用紅色標記那些消耗精力、讓你只付出卻毫無收穫的活動 。這個簡單的練習能讓我們一目了然地看到,我們的時間都流向了何方。

決定接下來的期望,增加「綠色活動」 :分析完之後,就要開始行動。我們能否減少一件「紅色活動」的時間,並用一件「綠色活動」來取代它 ?這個過程是主動地為我們的生活重新設計,把時間和精力投注在能讓我們感到有活力的事物上。

若願意,就徹底打亂生活:這是一個比較「極端」但非常有效的方法。作者建議,我們可以嘗試在一個月內,徹底打亂我們能掌控的重複因素:在新的時間起床、買以前沒買過的食物、走一條新的路線、找一個新嗜好 。這就像為你的大腦進行一次「重開機」,喚醒它對新奇事物的感知力,從而擺脫麻木的狀態。

我覺得書中的這三個職業倦怠的分類很有價值的,因為它徹底改變了我們看待「累」的方式。它讓我們不再只是籠統地說「我好累」,而是能像醫生一樣為自己問診:「我的職業倦怠,根源究竟是什麼?」

這種自我檢視框架,賦予了我們解決問題的力量。因為一旦知道了病因,我們就能從《我得了不想上班的病》提供的種種方法,找到最適合自己的「處方」。這也解釋了為什麼有時候我們明明減少了工作量,卻依然感到倦怠。因為我們的問題可能根本不是「過勞」,而是「社交」或「無聊」造成的。

關於這些類型的狀況,我想推薦你看一本《人生的五種財富》讀書心得:人生不只有賺錢,還有這五件事,讓你更平衡生活

預防重於治療 :十個擺脫職業倦怠的實用方法

《我得了不想上班的病》的第二章節,詳細闡述了職業倦怠管理的五大支柱,分別為 心態調整、個人關懷、時間管理、設定界限和壓力管理。我覺得非常有價值閱讀。因為比起如何去應對職業倦怠,我們應該更重視的是避免自己走向職業倦怠。

因此我將書中的職業倦怠管理的五大支柱,轉換成十件我們可以預防的方式,讓大家在平時就可以做好職業倦怠的管理 。

練習「夠好就好」,而非「凡事完美」

提醒自己,「完成比完美更重要」。許多不必要的壓力,都來自於我們對自己設下過高、不切實際的標準 。所以允許自己在某些事情上只付出80%的精力,而不是事事都追求100%,這能為我們釋放巨大的心理空間 。

將工作與自我認同脫鉤

在工作之外,有意識地培養自己多元的身分領域,例如我們的興趣、人際關係中的角色...等等 。當我們的自我價值感不完全依賴工作成就時,職場上的挫折就不會輕易地讓你全盤否定自己 。

找出我們不可妥協的基本需求

找出2-4件每天必須完成、能讓我們維持基本運作的事,例如「睡滿七小時」或「獨處半小時」 。這些不是奢侈品,這是我們的必需品。透過事前準備來確保它們被滿足,不要依賴意志力 。

平衡我們的活動

要習慣檢視我們的週末與下班時間,確保我們個人活動,同時包含了三種類型 :維持基本運作的「保養」、低耗能放鬆的「休息」,以及能重燃熱情的「充電」 。只做其中一兩項,都會導致失衡與疲憊 。

每天用「晨會」開啟一天

在被電子郵件和他人需求淹沒前,先花幾分鐘與自己開會,寫下所有待辦事項,並圈選出今天真正重要的1-3個優先要務 。這能讓我們從被動回應,轉為主動出擊,拿回一天的主導權 。

管理精力,而不只是管理時間

辨識出一天中哪些時段是我們的精力最充沛,並將最重要的創造或專注型任務安排在該時段 。同時,要提防那些特別消耗你心力的「耗能鬼」(無論是特定的人或會議),並有策略地限制與他們的接觸 。

設立界限

總結一句心法 :「他們的情緒不是我的情緒」,要學會將自己從「管理他人感受」的枷鎖中解放出來 。我們無須為他人的失望或不悅負責,這能大幅降低設立界限時的內疚感與恐懼 。

這讓我學習到可以創造思考空間,像是用我先看一下行事曆再回覆你」,取代下意識的「好,沒問題」。我發現,當我開始尊重自己的極限,別人也更能理解我的立場。

練習使用「我」陳述句來溝通

當我們需要表達界限時,將焦點放在自己的需求上,而非指責對方的行為 。例如,與其說「你不要在下班後傳訊息給我」,不如說「為了好好休息,我下班後會避免看工作訊息,有急事請打電話。」

辨識自己的壓力反應

誠實地辨識自己面對壓力時,是傾向於「戰鬥」、「逃避」、「僵住」、「調解」還是「連結」 。這份自我覺察,能讓我們在壓力來臨時,有機會按下暫停,選擇一個更有建設性的回應方式 。

主動規劃可預見的壓力

如果你知道某個時期會特別忙碌(例如月底或專案高峰期),就提前進入「自我關懷模式」 。在這段時間,我們的決策應以「身體需求」為最高原則(例如犧牲社交以確保睡眠),主動為自己減輕額外的負擔,而不是被動地等待被壓力擊垮 。

關於如何讓自己可以更幸福,我想推薦你看一篇 不是我們不幸福,是大腦習慣了幸福:破解「習慣化」的5個方法 ,讓我們能從生活當中獲得更多幸福。

結語:奪回你的人生主導權

《我得了不想上班的病》不是一本教你如何躺平的書,恰恰相反,它是一本極具行動力的自救指南。它透過對症下藥及預防措施,為我們建立了一套完整的防禦與修復系統 。

讀完這本書,我帶走的行動信念是:「優先照顧自己,才是最高級的生產力。」,倦怠不是我們該默默忍受的宿命,而是一個清晰的訊號,提醒我們生活中的某些部分已經失衡,需要重新校準。

如果你也正處於身心俱疲的狀態,或許可以從書中的一個小實驗開始,試著辨識一下,你現在的累,究竟屬於哪一種倦怠類型?或者,練習設立一個微小的界限,比如告訴家人,你需要一小時不被打擾的獨處時間。

改變從來都不容易,但如同作者所說:

「你可以做一些辛苦的改變,或者,你也可以繼續過辛苦的生活。」

這是我們的人生,主導權,始終在我們手上。願我們都能找回工作的熱情,與生活的平衡。

Sandy 陳俗均

我是公司經營者 / 高效管理教練 / 職涯成長講師

會分享給你更多商業知識與職場的學習與經驗

如果你有興趣,歡迎訂閱我的電子報。👇