提高工作效率的關鍵:箱型時間( Timeboxing )完整解析

2025 May 15 溝通協作 高效工作 讀書筆記 目標設定

你會不會常常覺得一天24小時根本不夠用?待辦清單永遠寫不完,手上的事情一件接著一件,卻還是感到時間被切得零零碎碎,效率不高 ?

如果你也有這種感覺,那或許我們可以一起認識一下「箱型時間」( Timeboxing )這個方法。

什麼是箱型時間

「箱型時間」( Timeboxing)簡單來說,就是把我們要做的事情,放進行事曆裡固定的一段時間。這聽起來不就像是我們排行事曆,但它跟排行事曆還是不一樣的,它更強調以下幾點

事先想清楚 : 在開始一天或一段時間前,就決定好這段時間要做什麼。

訂好開始結束時間 : 明確設定任務開始和結束的時間點。

專心一件事 : 在這段時間內,就只專注做這件事。

求好不求完美 : 在時間到了的時候,盡量完成到一個「可以接受」的程度就好。

我們可以想像是給每一項任務一個專屬的「時間盒子」。跟傳統的待辦清單只告訴你該做什麼不同,「箱型時間」會把「什麼時候做」都要先預訂好,所以它會比單純排時間更強調在時間內要把事情「做完」 。

所以《箱型時間》的作者馬克(Marc Zao-Sanders),用這樣來形容「箱型時間」:

每天在各種干擾出現前,先選定打算要做的事,將每一項任務明確寫進行事曆,得要包括開始與結束時間,一次專心做一件事,完成至可接受(而非完美)的標準。

因此我們可以把「箱型時間」想成就是 「待辦清單」加上「行事曆」的結合 。待辦清單告訴我們要做什麼,而行事曆告訴我們什麼時候做。

《箱型時間》書中強調,箱型時間不同於單純的時間方塊法,它不只是把時間分隔開來,更重要的是在那個時間塊內,專心完成特定的任務,並產出明確的結果

圖一 :《箱型時間》書本封面

為什麼需要箱型時間

我們其實有聽過很多時間管理的工具了,但為什麼還需要知道箱型時間這個工具呢 ?

因爲在這個資訊爆炸、什麼都講求快速的時代,我們的時間很容易被外界事物瓜分。電子郵件、通訊軟體、社群媒體的通知就像小偷,不知不覺就把我們的時間偷走了。

我們常常處於一種「被動」的狀態,時間久了,不僅效率變差,人也會感到很疲憊,覺得自己無法掌控生活。

而「箱型時間」希望能幫助我們找回主動性 ,它要求我們在一天開始前,有意識地決定這一天要做什麼,而不是被動地被事情推著走。

實踐意圖提升達成率

在《箱型時間》這本書中 ,作者談到把「箱型時間」視為一種「實踐意圖」,這是由心理學家彼得.戈爾維策(Peter Gollwitzer)提出的概念,指的是「情境X發生時,我會做出回應Y」 。

許多科學研究顯示,事先培養「實踐意圖」可以大幅提升目標達成率,這比單純設定「目標意圖」(我要達成X)更為實際和有效。

箱型時間明確地將要做的事情、時間和地點寫進行事曆,就是要把「實踐意圖」給用出來。

打消帕金森定律

在《箱型時間》這本書,也有提到帕金森定律(Parkinson's Law),指的就是「工作會不斷膨脹,直到填滿可用的完工時間」。

所以「箱型時間」鼓勵我們反向操作,將工作壓縮到符合排定的完工時間,藉由設定較小的時間箱來完成任務,以此提高生產力。

我們可以透過將任務排入行事曆,為自己設定了一個明確的行動指南,可以減少選擇的焦慮,也避免了時間被無關緊要的事情填滿。

結合以上兩點,「箱型時間」並不只是一種感覺良好的方法,更是有科學依據的有效工具。

箱型時間步驟與方法

「箱型時間」要怎麼做呢? 《箱型時間》這本書將方法拆解成幾個清晰的步驟,鼓勵我們邊做邊學

步驟 1:每天花點時間規劃

找一個比較不受打擾的時段(比如上班前或前一晚),花15-30分鐘決定接下來一天或一段時間要做的事,把這些任務排進行事曆。

我們可以每天固定這個時段,排入行事曆裡,就很像會議一樣,可以固定一個名稱,譬如叫做「今日時間箱規劃」等等,讓你更重視,也更有儀式感

步驟 2:列出我們的「待辦清單」

把我們所有想做或該做的事都寫下來,這像是箱型時間的「備菜區」,等規劃時間到了,再從裡面挑重要的來安排。不用擔心清單太長,重要的是整理,不是一次做完。

步驟 3:從待辦清單裡「挑事」並「放進時間箱」

把待辦清單裡想做的任務,具體放進行事曆的特定時段裡,「箱型時間」需要設定開始和結束時間。

如果一個任務需要很久或太大,我們也可以把它拆成幾個小段落,每個段落設定一個時間箱內 。

步驟 4 :決定盒子的「大小」與「名稱」

箱型時間會需要預估一下完成任務大概需要多少時間。一開始可能不準,但可以慢慢練習。作者建議可以從15分鐘、30分鐘、60分鐘這幾個常見的時間長度開始,不用太糾結精確的時間。

如果一個任務需要很久,我們也可以把它拆成幾個小段落,每個段落設定一個時間箱 。

也要給時間箱一個「名字」, 簡單清楚地寫下這個時間箱裡要做的任務是什麼。書中建議可以用「動詞」開頭,像是「寫報告」、「回覆郵件」、「運動 30 分鐘」、「閱讀本書一章」等等,這樣會更有行動感 。

步驟 5 :排列「時間箱的順序」與執行

當我們把任務都變成時間箱放進行事曆後,接下來就是決定它們的先後順序。放入的方法,可以依照我們自己的習慣。

最後最重要的就是,盡量準時開始你排定的時間箱任務。在這個時間箱內,盡量只專注做這件事,減少被其他事物打擾。

譬如我們習慣「艾森豪矩症」,可以把事情分為重要跟緊急,來進行放入。如果我們習慣用80/20法則,就可以把重要的事情放入,或是依照自己身心狀況,早上喜歡做什麼,這也都是可以的 。

時間到了,就盡量在設定的時間結束這個任務,即使還沒做到「完美」。別忘記書中說,完成到「可以接受」的程度就好。

新手溫馨提示

從「小」任務開始練習: 可以先試著為一些簡單、時間短的任務(比如回覆幾封郵件、閱讀本書的一小節)設定時間箱。

邊做邊學,邊學邊做: 剛開始可能會遇到各種狀況,比如時間預估不準、計畫被打亂。這都很正常!重要的是從中學習,下次再調整。

不要害怕「不完美」: 箱型時間的目標是幫助我們更好地運用時間,而不是讓我們變得壓力山大。計畫可以有彈性,遇到意外可以調整。

試著從明天開始,為一兩件小事設定我們的第一個時間箱!你會慢慢喜歡掌控時間的感覺。

圖二 :箱型時間的實踐方法圖表

箱型時間的團隊協助

箱型時間的使用,不會只有提昇個人效率,它也是可以促進我們的團隊合作。

《箱型時間》書中有強調,我們可以藉由共享行事曆,團隊成員可以看到彼此的時間安排,讓箱型時間發揮很大的效益 。

因為共享行事曆能讓讓團隊成員知道我們在忙什麼,就可以減少不必要的打擾。當我們團隊再安排會議或協作任務時,也可以參考彼此的時間箱,找到最合適的時間。

當每個人都能有效地管理自己的時間並與團隊同步,整體的工作流程會更加順暢,讓我們團隊協作會更加的有效率,不妨讓你們的團隊也來試看看

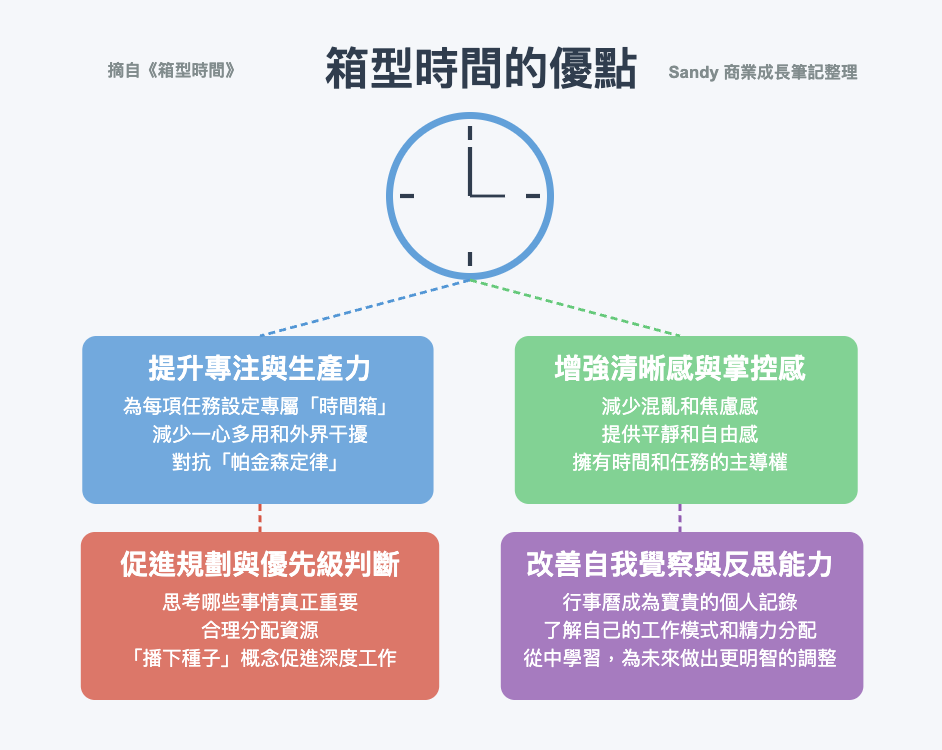

箱型時間的優點

前面說了這麼多,我們來跟大家總結一下,箱型時間能帶給我們哪一些的優點

提升專注與生產力

這是箱型時間最核心關鍵之一 ,透過為每項任務設定專屬的「時間箱」,在這個時段內專注執行,會幫助我們減少一心多用和外界干擾,讓我們更深入地投入工作。

書中也提到,這也幫助我們對抗「帕金森定律」(工作會填滿所有可用的時間),促使我們在有限時間內完成更多事情。

增強清晰感與掌控感

想一想,當我們清楚知道在接下來的每個小時要做什麼時,是不是能幫助我們減少混亂和焦慮感也會大幅降低,可以給我們在忙碌的工作中,給我們一些平靜和自由感。

另外「時間箱」也很像一張作戰地圖,讓我們能清楚地指揮,讓我們感覺自己對時間和任務擁有主導權,不再是被事情追著跑,那種選擇感會讓我們更開心去完成這一件事情。

促進規劃與優先級判斷

我們在製作時間箱的過程,就是一個強迫自己思考「哪些事情真正重要?」以及「這些事情大概需要多少時間?」的機會。這可以幫助我們篩選出關鍵任務,並合理分配資源。

所以箱型時間不會只是管理時間,也是管理思考的過程 。像《箱型時間》有說到「播下種子」概念,就是提前為重要思考任務做準備,能促進我們深度工作,產出更有洞見的成果。

改善自我覺察與反思能力

最後《箱型時間》也有告訴我們,這些紀錄的行事曆會變成一份寶貴的個人記錄,忠實地反映了您的時間都花在了哪裡。

透過回顧這些記錄,我們可以更了解自己的工作模式、精力分配,並從中學習,為未來做出更明智的調整,讓我們可以更有意識的生活。

圖三 :箱型時間的四大優點

箱型時間的缺點

雖然箱型時間有很多優點好處,但在《箱型時間》書中,也說到箱型時間也是有一些局限性,我來跟你分享一些

安排不夠彈性

對於需要高度彈性、充滿未知變數的工作環境,或是工作內容和時程主要由外部決定,個人自主安排空間很小的工作來說,箱型時間可能彈性度太低,這可能會比較難以實施。

儘管我們可以透過預留彈性時間或增加查看訊息頻率方法,但如果工作中充斥著大量不可預期的緊急插件,原有的時間箱計劃很容易被打亂,反而箱型時間可能會人感覺到束縛。

規劃過於僵化

對於追求隨性、不喜歡被時間表束縛的人,或是沒有規劃習慣的人來說,箱型時間可能太過於規律,可能會比較難以適應與習慣。

雖然《箱型時間》的作者強調每日15分鐘的規劃能換來15小時的高效,但對於沒有規劃習慣,或是時間被壓縮很緊張的的人,要額外擠出時間來「規劃時間」,初期可能會感到負擔。

因此如果有想要學習的人,可能要給自己一段時間,不要給自己過度的壓力,反而造成更大的挫折感。

錯誤執行可能導致反效果

雖然書中提供了培養時間概念的方法,但準確預估任務所需時間其實是一項不容易的事情,尤其是對於不熟悉或複雜的任務。

如果時間預估長期不準確,或者設定了目標卻經常無法在時間箱內完成,反而會增加我們的焦慮和挫敗感。無法真正做到專注執行和準時切換,那麼箱型時間就失去了意義,甚至可能讓人對排滿的日程感到不舒服 。

另外雖然我們《箱型時間》書中有提到,箱型時間有助於創造進入心流的條件,但如果過於頻繁地查看時間,但如果我們會不斷的查看時間、擔心超出時限,反而打斷做事的節奏,所以需要在「掌控時間」和「心流投入」之間找到平衡。

箱型時間與數位工具的結合

當我學習箱型時間這個工具之後,我覺得它可以很好的運用在許多的數位工具上。

像我在Notion 中,有一些專案的資料庫,他們搭配許多的任務資料庫,而我就在任務欄位當中,多加入了預計耗時實際耗時與優先級等等,就能幫助我,更加的去運用時間,還有更好的進度掌握。

這種方式也可以讓我進行反思,如果超前時間,是什麼樣更有效的方法造成,我能不能夠學習起來。如果預期太久,是否遇到什麼樣的困難,或是不夠順利的地方,我能不能在做優化等等

另外我也利用這樣的方式,可以設立一個種子庫,當我遇到問題時,可以跟AI討論,有沒有可以優化的地方,或請他當教練,給我指導或建議等等方式,

當我在使用箱型時,透過Notion 最擅長的資料庫連結,真的覺得Notion 就是箱型時間的強大後盾和知識庫,而 AI 可以像一位助手,在每一個環節替我們優化或分析,讓我們的箱型時間實踐起來更加得心應手,也更符合現代高效能工作的需求。

圖四 :箱型時間與Notion結合

後記- 箱型時間不只是一種工具,更是思維框架

《箱型時間》這本書提供的不僅僅是一個技巧,更是一種思維框架,引導我們重新審視與時間的關係。在這個充滿競爭與干擾的時代,能有效管理自己的時間,將專注力導向最有價值的地方,是一項日益重要的競爭力。

正如心理學家 Winifred Gallagher 所言:「我將過著專注的生活,因為那是最好的一種生活。」而箱型時間正是幫助我們實現這種生活的一條可行的方法,,讓我們成為時間的主人,我們便可以做出「刻意」的選擇,並付諸實踐。

儘管存在一些局限性,但對於大多數希望更好地管理時間、提高效率、找回生活主導權的人來說,箱型時間提供了一個強大且實用的框架。它不是要將我們的生活鎖進一個個狹小的盒子裡,而是要透過有意識的規劃與執行,幫助我們釋放時間的潛力,去體驗更多、成就更多,最終,活出我們真正想要的人生。

Sandy 陳俗均

我是公司經營者 / 高效管理教練 / 職涯成長講師

會分享給你更多商業知識與職場的學習與經驗

如果你有興趣,歡迎訂閱我的電子報。👇